广西崇左地区奇异的喀斯特地貌每年都会吸引许多游人前往参观,而在这些崎岖秀丽小山的岩壁洞穴中,还藏着千万年前古生物的秘密,等待着科研人员去发掘研究。

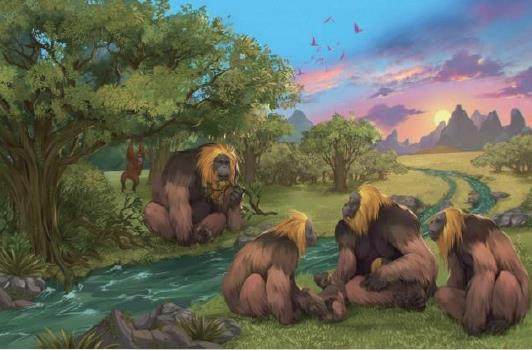

近10年来,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员张颖奇团队就扎根广西崇左,在其喀斯特地貌的洞穴间展开“地毯式”调查工作,挑选了22处洞穴化石地点进行了系统性的样品采集,并和国内外合作的研究者们一起基于这些样品进行分析,一步步揭秘了史上体型最大灵长类动物——步氏巨猿的生活细节乃至灭绝原因。相关成果于前段时间发表于国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志。

洞穴探险是一项具有专业要求的风险运动,而并非专业“探洞”选手的科研人员是如何又为何要“飞檐走壁”地在洞穴间开展古生物调查工作?近日的采访中,张颖奇分享了团队考验心理和身体素质的洞穴科考工作经历,以及团队未来的科研计划。

考验心理和身体素质的洞穴科考

不同的区域进行古生物科考调查会有不同的特色,广西喀斯特地貌区域洞穴科考的特色大约可以概括为攀山钻洞,攀陡峭的山,钻错综复杂的洞。

“体力好是最基本的,除此之外,还得有胆量,不能害怕,还得学习洞穴探险的相关技术,尤其是单绳技术,了解如何利用绳索在洞穴中上下。”张颖奇表示,并不是所有人到了科考现场都能直接开始做调查,必须得经过一定训练,有了洞穴探险的基础知识,才能参与调查。

在南方喀斯特地区爬山,和我们通常理解的爬山不太一样。在山脚时,需要穿越茂密的植被,有时还要在有刺的荆棘中硬生生开出一条路。再往上走,许多洞穴附近却又没有植被了,只剩下近乎垂直的岩壁。为了能到达这些山体险要处的洞穴,张颖奇团队的科研人员们常常得把自己挂在登山绳上,在悬崖峭壁间攀爬,体验“命悬一线”的感觉。

顺利到了洞穴中,也不是在地面上随意搜寻就能发现化石。洞穴内很黑,配备头灯是必需的,而且许多洞穴内部结构错综复杂,就像一个三维的大迷宫,除了斜坡、转弯,还可能出现直上直下的路,需要借助特殊的洞穴探险装备和技术向下降落或向上攀爬。

“我们有一套严格的操作规程,必须得按照它来,如果违反就有可能会出危险。