陈怡绮是一个麻醉科医师,也是一个“i人”。30多年前,她刚开始在门诊坐诊,不敢看着患者的眼睛讲话,很容易害羞。当访视患者时必须要询问病史,她只能“硬着头皮上”,但也是“能少讲一句,就少讲一句”。

那时她很羡慕一个师兄,至今记得当时做住院总的师兄和患者谈话的样子:他手里托着一只小茶壶,“葛优躺”一般斜靠在椅背上,上海话说得“很有腔调”,时不时还对着茶壶嘴呲口水。那副神态,在陈怡绮和其他新医生看来,“他什么都懂,什么事情都能搞得定”。

现在陈怡绮的眼光变了:“(那)其实是有问题的。”站在患者的角度,她觉得自己会有点害怕,会不敢向这个医生提问,因为自己可能会被他嘲笑甚至呵斥。

这是陈怡绮多年来学习沟通技巧的结果——从最初偶然接触到的商务沟通课程,到后来的心理咨询、非暴力沟通等理论框架。2018年,机缘巧合之下,陈怡绮在上海交通大学医学院的儿科学院里,开设了一门医学沟通艺术课。

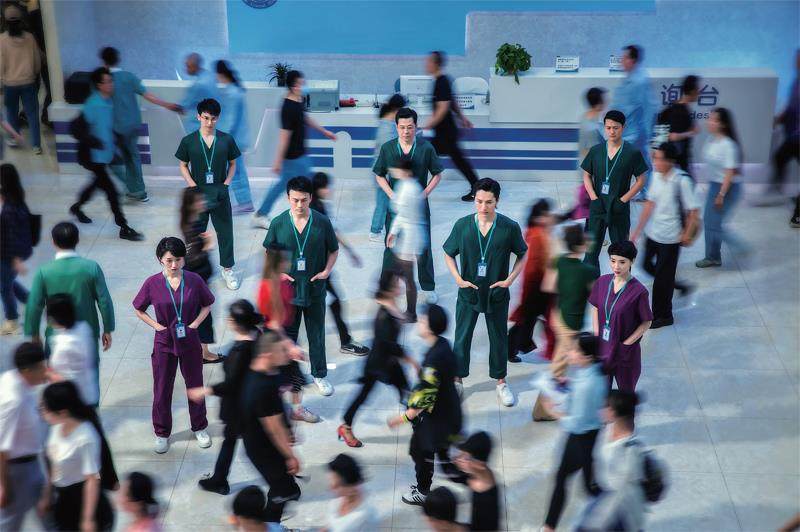

沟通是一门艺术,“医学”则为它增添了几分难度。这是一群医生,教未来的医生“好好说话”的故事。

有口难言

王博是上海交通大学医学院的学生,每学年都有机会到医生旁边学习如何坐诊。每个患者看诊的时间不多,医生要在有限时间内问出患者的关键症状、下诊断,再给出治疗计划——即使是在旁边看,王博也觉得很困难。

询问病史就有不少障碍。有些患者回答文不对题,自顾自地说起来,有些则是病史漫长又复杂,说着说着就跑题了。

矛盾也容易从中滋生。“医生语气稍微有点急,患者可能就会不高兴。”王博说,“有的患者觉得自己排了这么久的队,你几句话就给我打发走了。但在医生看来,他可能已经不需要解释更多了。”

他所在的儿科方向则更为特殊。儿科被称为“哑科”,因为孩子说不清自己哪里不舒服,最多只能靠“哭”来表达,医生只能询问家属。而一个孩子生病,诊室里常常会来一大家子人。王博因此对儿科的吵闹印象深刻:“在医院里,朝着音量大的地方走,就越靠近儿科。”

医生自然背上了压力。医患沟通中,陈怡绮会有一种特殊的害怕,害怕被患者指责、投诉。刚刚做医生时,有些医疗问题陈怡绮自己还模棱两可,要跟患者讲清楚,还要思考如何沟通,就更害怕了。

学医时,陈怡绮没有真正学过怎么做医患沟通,“30年前,没有任何跟医患沟通相关的只言片语”。在学校里练习缝皮,面对一块假皮,只需要沉默着把针缝好。等到开始实习了,陈怡绮第一次给患者清创,面对一个活生生的人,感到“茫然不知所措”。

缺少的这门课,只能从实际的工作经验中弥补。随着接触了越来越多的患者,陈怡绮发现只有望着对方的眼睛,才能把自己想说的内容表达得更清楚。

王博在实习时常常给孩子做心电图,他从其他儿科医生那里学到,把自己的胸牌卡套换成蜡笔小新或者哆啦A梦,吸引小朋友的注意力,可减少他们对检查的恐惧。

可经验不能提供所有解法。陈怡绮把临床工作比作一场考试,但没有沟通教学,医生就像是面对着一张无人批改的试卷,没有人告诉他这道题是对是错,“也许只有犯了很大的错误之后,我们才会收到反馈”。

在学校里练习缝皮,面对一块假皮,只需要沉默着把针缝好。等到开始实习了,陈怡绮第一次给患者清创,面对一个活生生的人,感到“茫然不知所措”。

这往往就是患者的投诉。让陈怡绮记忆犹新的投诉,发生在成为麻醉科医师的第一年。那天的手术已经做到了下半夜,人困马乏,她给一个进行阑尾切除手术的患者实施了半身麻醉。在手术过程中,突然有个电话打过来告诉她,后面的一个急诊手术不开了。想到自己结束这台手术就能睡觉了,陈怡绮旁若无人地欢呼了起来。

第二天她就接到了投诉。当时躺在病床上的患者说:“我正在经历着关公刮骨疗毒一样的痛苦,旁边的小姑娘就开心地笑起来了。”可陈怡绮感到冤枉,外科医生都说了,麻醉打完之后肌肉是很松的,这就说明麻醉效果是到位的。