关键词:朝鲜王朝;李舜臣;《朝鲜王朝实录》;《惩毖录》;历史书写

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.04.014

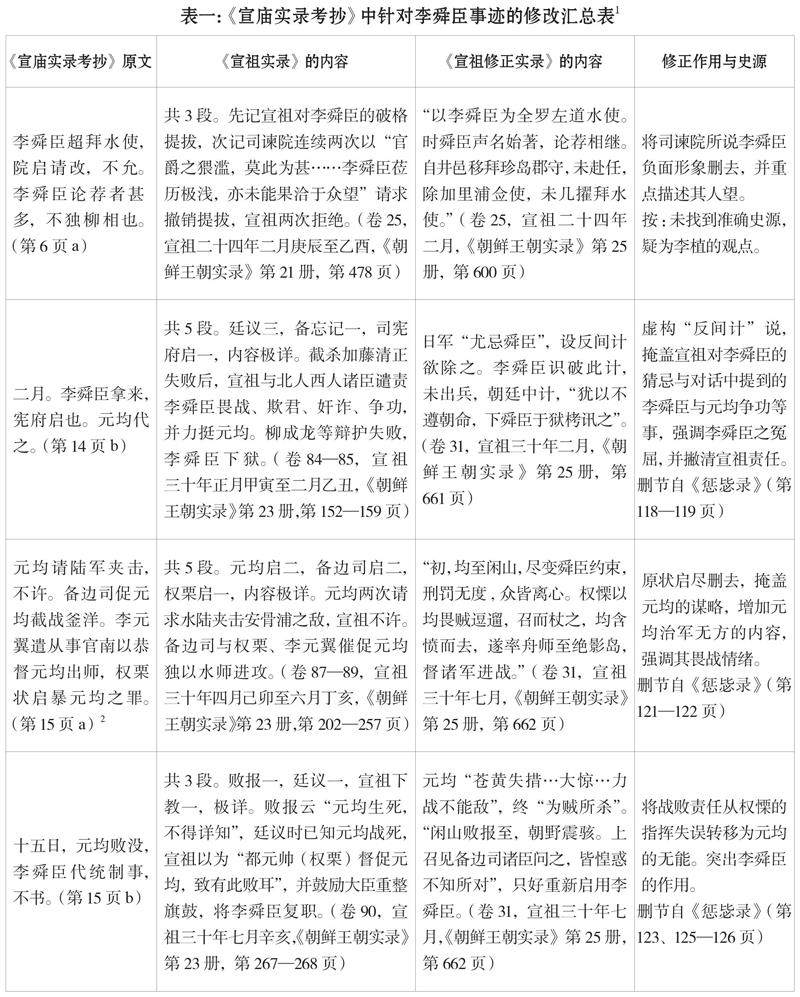

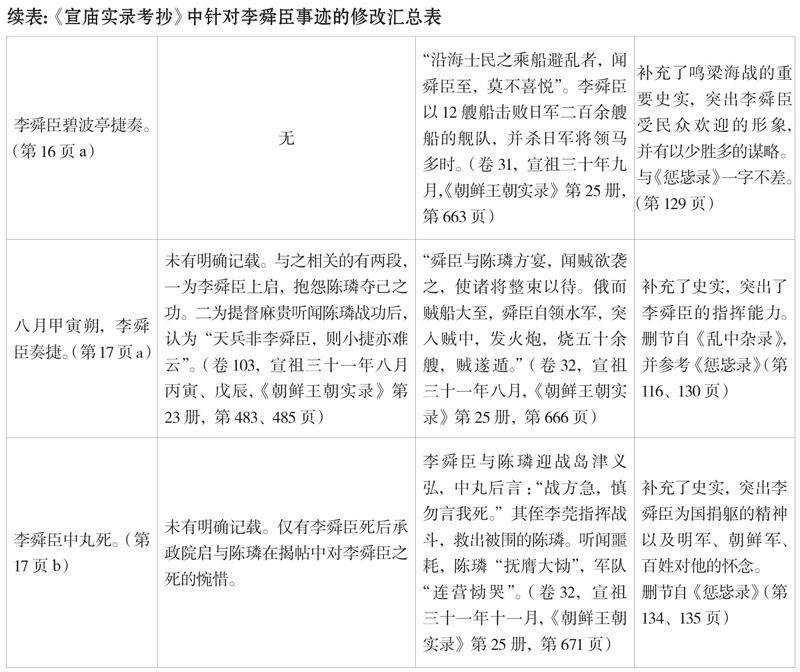

李舜臣的民族英雄形象与相关史书的历史建构有密切关系。《宣祖实录》与《宣祖修正实录》是记载李舜臣史事最为重要的两部官修史书,但这两部文献对李舜臣的历史书写呈现出明显的差异性。目前学界已关注到《宣祖修正实录》对李舜臣的历史书写,1但尚未深入探讨两部实录中李舜臣历史形象记述的差异性。本文围绕此问题,探讨《宣祖实录》与《宣祖修正实录》对李舜臣历史书写的变化,以展现李舜臣形象是如何在实录修正过程中被重塑的,并探讨其背后的原因。

一、《宣祖实录》的编纂及其对李舜臣的历史书写

《宣祖实录》的编纂始于光海君元年(1609)七月。2由于壬辰战争前的多种文书档案皆毁于战火,《宣祖实录》初纂时,实录厅总裁官李恒福提出,史源选用应以乱后遗存的官方档案为主,“京外各衙门可考文书、诸都监誊录、《承政院日记》全数、《承传单抄册》、各年疏札及观象监各年《历年记》等”。1此外,李恒福还建议,应广搜存于民间的朝报和日录,“无论士庶,许令自纳,另议论赏”。2各级官吏的私人记录及私藏官方文件,如家藏日记和私人文集中有关时政的碑铭、疏札,以及“乱后兼春秋人员、吏曹批草、相考家藏日记”等皆被收用。3

《宣祖实录》的编纂过程坎坷,效率低下。一方面,光海君即位后,便与“大北派”合作加强王权,先后杀政敌、杀兄弟、废嫡母、交后金,“小北派”与部分“西人”被排斥,导致政局不稳,史官们无法专心于编纂工作,4导致撰修进度止步不前。光海君屡次催促:“先王《实录》修纂,一日为急,何可如是?亟令仕进本厅事,仍为分付。”5即便如此,依然有“检阅权倜……终始以病不出……待教洪敬缵、检阅申明渊等,亦连日累次牌招,皆不进”的情况。6另一方面,光海君与“大北派”也直接罢免史官。史官郑百昌拒绝为光海君寻找废母依据,以致“李恒福被劾报至,遂各罢去……百昌辞职,史官未备,久未会考”。7史官严惺也因“停举凶徒,得罪光海,史局一空”,8进而被光海君罢职。承政院为其求情,光海君大怒曰:“予为人主,一史官亦不得处置乎?政院勿为护党之言!”9之后,李尔瞻“以大提学独擅史,荐引入其党尹圣任、吴汝檼等,史局因以淆乱”。10该年十月,艺文馆云:“史局久旷,至于如此,诚前古所未有之变也。但史官俱递,又无前日被荐者。”11《宣祖实录》编纂再次陷入停滞。

《宣祖实录》的编纂看似用了7年,实则短时间内草草结束。光海君六年至七年(1614—1615),《宣祖实录》的编纂依然进展缓慢,光海君接连催促:“《实录》玩愒日甚,毕役无期。大臣另令严督,速为完了。”12实录厅也为此感到甚为无奈,“实录厅之设,今已七年,一张尚未印出,事体未安,莫甚于此”。13光海君八年(1616)十一月,《宣祖实录》终于得以完成,此时距“一张尚未印出”的1614年仅过了两年。整体上看,《宣祖实录》编纂过程较为混乱和匆忙。

李舜臣并未卷入“大北派”重视的争议史事,所以《宣祖实录》未有针对李舜臣的明显曲笔。14因《宣祖实录》编纂匆忙,未对原始史料进行足够程度的润色和加工,所以较大程度地保留了宣祖朝时政记、《承政院日记》《备边司誊录》等史料的原貌,这使《宣祖实录》对李舜臣的记载,有更为原始且多面性的体现。

《宣祖实录》涉及记述李舜臣史事的内容非常丰富、详细且庞杂,但也有一些关键史事为《宣祖实录》所失载,如鸣梁海战、露梁海战的具体过程,李舜臣在停战阶段的练兵、屯田、煮盐等。《宣祖实录》记述李舜臣史事的内容可分为以下几种主要类型。

第一,各部门的启文与宣祖的回复。司宪府与司谏院曾上报李舜臣“莅历极浅”,提拔过快会导致“官爵之猥滥”,1又因战事不利而“互相掩覆,不以实闻,反肆张皇,妄报功状”,2相关公文也“外封显有拆见之痕,而内写日月,有加画之说”等事。3备边司报告李舜臣作战的具体情况,以及论功行赏的建议,如宣祖二十五年(1592)六七月间一次战斗后,备边司认为“全罗右道水使李亿祺协同左水使李舜臣、庆尚右水使元均撞破贼船三十九只……亿祺特加论赏”。4可见并非李舜臣一人之功。备边司对李舜臣与元均的矛盾进行调和,“二人忠劳,俱足嘉尚”。5面对李、元二人的争论,宣祖多持“舜臣之罪,甚于元均”的态度,6对李舜臣较为不满。在截杀加藤清正失败后,宣祖传教于承政院,欲置李舜臣于死地:“李舜臣欺罔朝廷,无君之罪也;纵贼不讨,负国之罪也;至于夺人之功,陷人于罪,无非纵恣无忌惮之罪也。有此许多罪状,在法罔赦,当按律诛之,人臣而欺罔者,必诛不赦”。7

第二,众臣状启。时人皆认为元均与李舜臣不和,但元均状启以描述如何与李舜臣合作为主,如“臣与李舜臣,相为约束,闲山等岛结阵”之类。8李舜臣的状启多是作战计划、为自己辩白、报告明朝水师抢功的内容。其中,经过对比,战争爆发初期李舜臣所指挥的玉浦、唐浦、栗浦至闲山大捷等历次海战的过程,也来自李舜臣的状启。如闲山一战“舜臣与亿祺会于露梁,元均修缉破船七艘,先来留泊”,点明几人合作的性质,最终取得“乘锐崩之,箭丸交发,焚贼船六十三艘,余贼四百余名,弃船登陆而走”的战果。9

第三,廷议,即君臣议事的对话。其内容主要包括如何化解李舜臣与元均的矛盾、如何给未能截杀加藤清正的李舜臣定罪的讨论、如何对李舜臣等人进行历史评价等。如讨论李、元二人矛盾时,宣祖认为“舜臣初则力战,而厥后虽零贼,不勤捕捉,而且无扬兵讨贼之举,予每疑之矣”,金应南回答“将士以舜臣,从容适中云”。10李元翼认为“庆尚道诸将中,舜臣为最也”。11不同人的评价差异较大。截杀加藤清正失败后,宣祖评价“人皆谓(李舜臣)诈矣”。12柳成龙(1542—1607)辩护,称李舜臣“强毅不为人挠屈”。13李山海则翻旧账,指出“均与舜臣相约,徐徐状启云,而舜臣潜夜独为状启,以为己功”。14这些内容多数体现出宣祖对元均的偏爱与对李舜臣的猜忌,以及“西人”“北人”对李舜臣的攻击与“南人”的辩护。

《宣祖实录》的主要史源为官方资料,但因编纂过程匆忙,史官并未深度加工资料,在书中保留了相当程度的史料原貌。有关李舜臣的内容主要是档案文书与君臣对话,对有关李舜臣的战斗情况、战略布局、君臣关系、人际关系、官职升降的记载均较为详细,原始性强,史官未有意通过精练的叙事体现其形象。其中甚至包含一些对李舜臣的负面描写。

二、《宣祖修正实录》的编纂及其对李舜臣的历史书写

光海君十五年(1623)三月十三日,宣祖之孙李倧与西人发动了军事政变,驱逐光海君,李倧即位,是为仁祖,史称“仁祖反正”。从此朝鲜形成了“西人”为主和“南人”为辅的权力结构。1为加强合法性,仁祖与“西人”采取的一项重要措施就是重修宣祖朝的实录。早在仁祖元年(1623)八月十八日,李晬光等最先提出要改修《宣祖实录》,随后,徐渻附议。2他们认为:“宣祖朝实录,纂定于贼魁之手,羞辱甚矣,宜令改纂。”仁祖也认为这是“莫重之事,不可不速为之矣”。3修正的工作自仁祖十九年(1641)开始,至孝宗八年(1657)结束,历时16年方才完成。

仁祖十九年二月十五日,大提学李植上疏,正式开启了修正《宣祖实录》的帷幕。至迟在仁祖二十年(1642)五月,修正工作已经开始,以领议政金瑬为总裁官,行大司宪李植等为堂上,但实际主持修正工作的还是李植。