关键词:族谱;宗族;旗人;河间孔氏;献县派

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.04.010

族谱,作为家史制作或宗族资料汇编,其“统宗收族”之功效常被人津津乐道。族谱作为汉人宗族的外在表征,也成为学人判断是否为宗族的一大要素。虽然学界关于中国宗族社会的研究存在着一个深刻的分歧,即究竟是从宗族作为一种基于系谱法则的亲属组织去解释社会的构造,还是把宗族看成是一种基于功能法则的社会组织。1但不可否认,族谱修纂作为宗族实践活动之一,对于形塑宗族有较大的作用。弗里德曼(Maurice Freedman)注意到族谱对于宗族发展和结构的意义,他指出族谱“是整套出身与关系的宣言、章程、分布图、各种社会组织的框架和行动蓝图。它是一份政治声明”。2宋怡明(Michael Szonyi)在此思路下讨论了福州地区族谱如何以及为何被用来支撑他们的远祖来自华北这一传言,认为族谱及其编纂是形塑宗族实践的重要方式。3杜靖的论断更直截了当,他基于华北宗族的研究经验,从文化实践论的角度出发,阐明了族谱作为造族材料的可行性,认为系谱、族产、祠堂、组织等等,均只是汉人宗族的一些建造因素。至于用什么建筑材料造族,这取决各地人民的实践。也正因如此,出现了有的用系谱造宗族,有的用祠堂造宗族,有的用族产造宗族,有的用组织造宗族,或杂糅上述不同因素。1其在山东滕阳闵氏宗族的研究中,抽象出“系谱宗族”的宗族形态,具象了编修族谱这一宗族实践作为民众造族的实例。2

在这样的学术脉络下,本文通过档案、碑刻、族谱、正史及田野调查资料来讨论清代居于华北地区的河间孔氏如何通过编修族谱而生成宗族的。本文主要分为3部分。首先,辨析河间孔氏有关祖先的移民叙事,指出河间孔氏始迁祖的蒙古达官属性,3并探讨河间孔氏在世系追溯上如何搭建孔氏世系,建构圣裔身份的过程。其次,探讨清代河间孔氏在制度上的旗民分化,试图勾勒两者各自的发展轨迹。最后,以旗人孔氏与民人孔氏的修谱实践为线索,探讨两者如何通过修谱实践形塑孔氏宗族。通过河间孔氏宗族的个案研究,笔者希望阐明宗族形态的不同类型,同时探讨二元模式下旗人孔氏的特殊性。

一、祖源追溯与族群属性

有清一代,河间孔氏宗族主要散居在直隶河间府献县,奉孔子为始祖,自称“河间孔氏”。他们迁居河间的历史记忆存在3种不同说法。一是孔庆堃于民国《孔子世家谱》中所认为的,唐代孔颖达重孙孔立言流落河北献县。4二为河间孔氏族谱所记述的,孔子第五十八世孙孔神保(公保)、孔神伸(公伸)、孔答伲(承答)于永乐二十一年(1423)迁居河间献县南柯营。5三系民间口头叙事,杂糅了上述两者:唐孔颖达曾孙孔萱(字宗圣)避乱终南山,后来乐寿(献县)寻父,落居南柯营;明初,孔神保任锦衣卫都指挥使在此屯田。6三者围绕着“谁为河间始迁祖”而分殊,但都声称拥有孔颖达这一祖先。其中第二个版本为族人所接受,孔神保、孔神伸迁居河间献县的历史记忆详载于河间孔氏族谱中,现仍为后人所铭记。7 2016年4月2日,献县孔子后裔联谊会举办献县派8 孔氏先茔(孔神保、孔神伸、孔答伲坟墓)碑揭碑暨清明祭祖仪式。9

现今,河间孔氏有关祖源的历史记忆主要依赖于族谱。河间孔氏族谱的最早版本完成于雍正十一年(1733),由郡庠生孔兴宗主持修撰。在族谱中,他将祖先追溯至唐代经学大家孔颖达。孔颖达因学识渊博与敢于纳谏得到唐太宗李世民的赏识,死后获得陪葬昭陵的殊荣。孔颖达后世子孙出于孝道,留居长安,祭扫陵墓。故孔兴宗修纂族谱时,追认孔颖达为西安始祖。至宋初,四十六世孔植担任宋参军,奉皇帝旨意随赵保忠镇守凉州,并定居于此。孔兴宗追认孔植为凉州始祖。孔兴宗的近世先祖孔神保、孔神伸、孔答伲,据说在明初从凉州迁居至河间的忠顺屯南柯营。据《河间孔氏族谱》记载,孔神保在明初原任百户,永乐二十年(1422)随驾北征有功,遂晋升为锦衣卫千户。次年,他“承旨”携带家眷,由凉州调往河间卫忠顺屯南柯营,并在此处得到皇帝赐予的田地。1族谱讲述了孔氏先祖由西安迁至凉州,最终以军功调任直隶河间卫屯居的移民故事,而这种军事移民的家族叙事亦常见于献县民间文献中,成为移民迁居河间献县的惯例解释。2

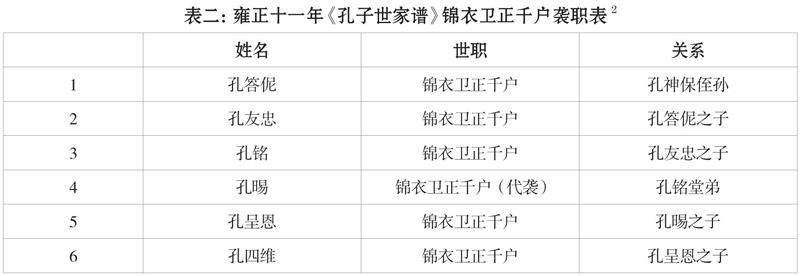

然而,河间孔氏族谱中先祖定居献县的叙事是经由“失忆”来达成的。据族谱资料显示,孔神保、孔神伸已于明初编入军籍,而其伯父孔恭、父孔胜分别任元朝副将、统制。3这使我们有理由推论,孔神保等应为元朝军队“归附”明朝。近年新发现的《重修古刹石佛寺碑记》4 进一步揭示了族谱中所遗失的历史记忆——河间孔氏始迁祖实为内附达官。《重修古刹石佛寺碑记》于正德十一年(1516)由古刹寺僧人继福所立,碑文主要记载了达官指挥父子孔众、孔鸾于正统三年(1438)和正德二年(1507)重修古刹寺的事迹。5 碑文中,达官指挥孔众、孔鸾、孔璋祖孙三代与河间孔氏族谱中锦衣卫都指挥承袭世系相同。据族谱记载,宣德六年(1431),孔神保与长支再从孙镇抚官孔答伲跟从总兵都督刘广前往甘肃备边,立下赫赫战功。孔神保晋升锦衣卫都指挥使,孔答伲晋升锦衣卫正千户,均世袭罔替。孔神保长子孔晟因阵亡,长孙孔镇又无子嗣,锦衣卫都指挥使则由孔神保次子孔鸾承袭(锦衣卫承袭见下页表一、表二)。6碑文中的达官指挥孔众,即为河间孔氏始迁祖孔神保,其子孙孔鸾、孔璋等在内皆为河间卫达官。7明廷为加强对归附少数民族群体的安抚与控制,将部分归附人安置于河间。据嘉靖《河间府志》记载,“河间卫有达官指挥四员,千户六员,百户四员,镇抚四员,并有达军四百六十七丁”。8河间为内附达官的主要聚居地。河间孔氏在修撰孔氏圣裔族谱的情境中,先祖孔神保平定北虏,承袭指挥使的记忆得以保存,作为达官内附河间卫的历史记忆则被选择性遗忘。为融入圣裔,过去的“达官”身份失去了价值。从此角度而言,模糊的历史就会比清晰的事实更为重要。9

此外,《明实录》中的“众神保”“孔众神保”信息为揭示明代河间孔氏始迁祖的安居方式提供了新线索。《明实录》中孔众神保作为带俸达官被安置于河间卫。10 孔众神保应为孔众、孔神保的官方称谓。永乐五年(1407),都指挥柴志诚遣其子因帖水儿以及凉州卫土官百户众神保众人进贡马匹,获得了朱棣的钞币嘉奖。11柴志诚即满束儿灰,属于塔滩鞑靼人。永乐四年(1406),柴志诚率众归命明朝,被授命为凉州都指挥同知。12凉州卫百户众神保作为柴志诚属众,也应同属于塔滩蒙古,在很大程度上应与其一同归附明朝。而“土官”称谓表明,众神保虽已归附明朝,但并没有内迁,而是以土著居民身份驻防于边疆卫所。至景泰二年(1451),孔众神保向景泰皇帝奏陈乞求所辖达军歇操耕种时,表明在此之前众神保已经迁至河间。3

上文梳理了河间孔氏始迁祖孔神保作为达官内附明朝,带俸于河间卫的安居历史。明廷在授职、支俸、承袭等诸多方面给予达官优待,达官“带俸”属性使其不受卫所约束,孔氏达官家族在河间卫屯居繁衍,且不断汉化。《重修古刹石佛寺碑记》碑阴的“功德录”记录了参与重修寺庙人员的姓名与住址,南柯营下孔姓众多,证明了孔氏家族在此聚族而居。4 功德碑的树立也表明孔氏达官家族与地方社会的良性互动,其修建庙宇行为得到地方文人撰文赞扬。5但在碑文撰写者太学生李邦瑞笔下,称孔众为“达官”指挥,仍存在着汉人与蒙古人之间的族群隔阂。6明廷对孔众神保等达官群体也持谨慎态度。因瓦剌犯边,从正统末年开始到天顺年间,北直隶达军普遍出现以劫掠为主要形式的异动现象。7天顺三年(1459),孔众神保接受同姓强盗者赃物被朝廷察觉,都察院建议英宗“宽宥”,原因是“若执治之,恐其类惊惧不安”。8在明廷看来,孔众神保与汉人仍有族属之分。需要说明的是,孔众神保姓名虽有蒙古特色,但以“孔”为姓。《明实录》中分称“众神保”“孔众神保”,“孔”明显为孔众神保姓氏。李邦瑞在碑文中“孔姓祖孙父子”的称谓也给予佐证。1但不可否认的是,孔氏达官家族在不断地汉化。在孔璋资助的《重修古刹石佛寺碑》碑文中,孔璋称其祖父为孔众,而非“孔众神保”,其父孔鸾包括孔璋本人的取名也趋向于汉人。2至明末,河间孔氏已有考取功名者,熟悉掌握了汉文化。3据《孔宪政佐领下世管佐领孔宪政袭封原由家谱》显示,清初河间孔氏孔永吉投诚清军后,被归并入汉军新汉官。4有理由相信,明中期以后,河间达官孔氏已经具有浓厚的汉族特性。5

至清代修撰孔氏族谱时,河间孔氏为解释自己为孔氏圣裔,不得不对祖先世系进行追溯性重构。六十七世孙孔毓民在《跋》中言及因追认孔颖达为祖先,需重新编排谱系:“因追念河间一族为至圣之苗裔,唐学士冲远公之嫡派也。第谱牍残缺而世次行辈必有待于厘正焉。”6从始祖孔子至三十二世孔颖达,河间孔氏以《阙里志》为蓝本,追认孔颖达为西安始祖,建构了派出阙里的早期世系。从三十三世孔志玄至五十八世孔神保,据说依据残缺的《西凉谱》。在这段世系中,三十三世孔志玄、三十世四孔惠元,三十五世孔立言为孔颖达子孙,于《阙里志》《新唐书》等史籍均有记载。7孔立言之子三十六世孔宗圣,族谱记载他因躲避安禄山之乱,藏于终南山,仍留居长安。至四十六世宋参军孔植时,奉旨随赵保忠镇抚凉州,定居于此。8直至孔神保于明初迁居河间献县,河间孔氏先祖一直定居凉州。在族谱世系中,有五十世振、连,五十一世雷任职于西夏,又有五十七世恭、胜任元朝将领。9族谱叙述了凉州先祖历经朝代更替的历史沉浮。河间孔氏通过如此“远稽博考”,建构出基于始祖孔颖达的世系。四十六世孔植奉旨镇守凉州的移民叙事,使《阙里志》所载的早期世系与河间始迁祖定居后的晚期世系得到有效衔接。但河间孔氏无法正面回答先祖作为蒙古达官内附明朝的事实,因此,他们仅能采取以军功赐田的说辞进行选择性表述。河间孔氏通过这种祖源追溯,重新编排了世系,拟制了过去和现在的连续性。一方面建构出连贯的孔氏世系,溯源固始的同时获得孔氏圣裔的特定标签;另一方面,祖先世袭军官的家族荣耀被记录,定居河间的合法性也得到了宣扬。

值得一提的是,在族谱中,河间孔氏还不断阐述族人承继“圣人先祖”诗礼传家的特质,将现世“文运”的成功与祖先的美德联系起来,虽然河间孔氏明清两代的“武运”更胜一筹。这种祖先想象使得河间孔氏圣裔身份更为真实可靠。