关键词:《史记索隐》;司马贞;毛晋;汲古阁本

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.04.009

《史记索隐》的单行本很久就不流传,大致自明初开始,单行本《史记索隐》不再见于诸家书目。1《史记索隐》的本文仅保存在《史记》的二家注本、三家注本中。但是到了明末,毛晋刊行了一个本子,共30卷,即汲古阁刊《史记索隐》单行本(以下简称“汲古阁《索隐》本”)。其体例颇合乎旧本书志中对《史记索隐》单行本的著录。此后毛氏的汲古阁《索隐》本为学界广泛使用。同时,它的价值与存在的问题也成为学界长期以来所关注的一个问题。笔者将此本与《史记》二家注本、三家注本进行了全面比勘后认为,汲古阁《索隐》本从来源到体例、引录史文、索隐条目的内容,都有很多疑点。

近年来学界对这个问题有一些倾向性的研究,如南京师范大学王勇2009年博士学位论文《明毛晋刻<史记索隐>研究》,以及赵望秦、王璐《论<史记索隐>的成书及版本流传与递嬗关系》,都提出了一些有关的看法。2有鉴于此,笔者将所见疑点加以理析,并做一些大胆的推测,希望引起学界对此问题的进一步关注,从而有助于《史记索隐》研究的深入。

一、汲古阁《索隐》本的版本特征与学界的评价

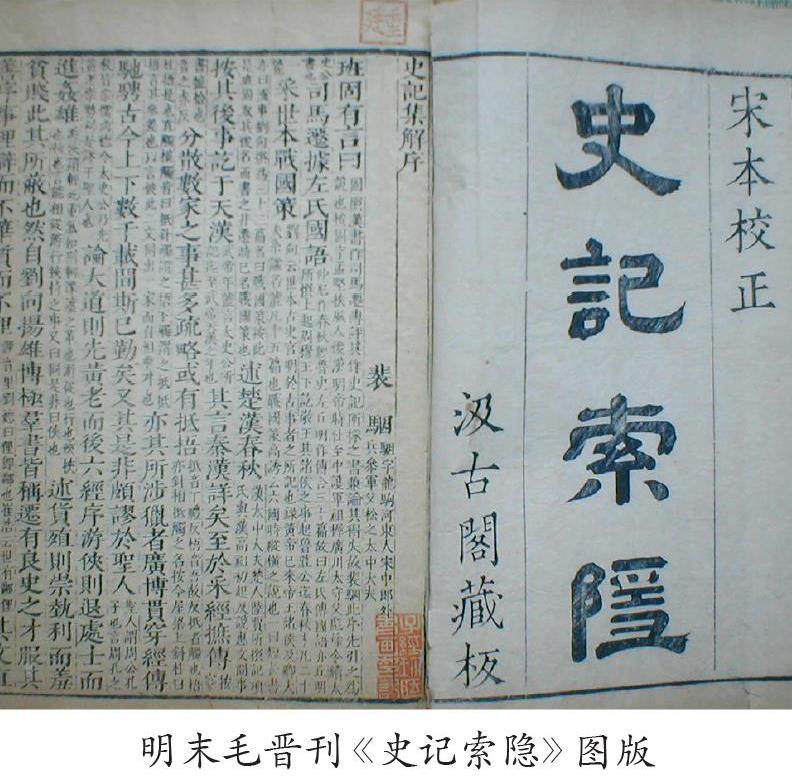

汲古阁《索隐》本30卷,题唐河内司马贞撰,一般书目中都说它是明崇祯十四年(1641)毛氏汲古阁覆北宋大字本。半页14行,行27字;注双行小字,行36、37不等,多者至40字。白口,左右双边。单鱼尾,各卷首页版心鱼尾下镌有“汲古阁”及“毛氏正本”。3《四库全书总目》说:“首注《骃序》一篇,载其全文。其注司马迁书,则如陆德明《经典释文》之例,惟标所注之字,盖经传别行之古法。凡二十八卷。末二卷为述赞百三十篇,及《补史记条例》。”1

首卷首页板框纵横21.6厘米×15.8厘米。内页有题名,大字“史记索隐”,其右上有“宋本校正”;其左下有“汲古阁藏板”。此本卷一有《五帝本纪》《夏本纪》《殷本纪》《周本纪》四篇,卷首页首行上为“史记索隐卷第一”,中为“小司马氏撰”,下为刻有“琴川毛风苞氏审定宋本”的长方形印记。次行“五帝本纪第一”。

此本在卷二十八的卷末有司马贞的跋文,查其内容,即人们常说的《史记索隐后序》。卷二十九、卷三十主要是司马贞所作130篇“史记述赞”,其后为小司马作《补史记序》《三皇本纪》。《三皇本纪》分为第一和第二。第一实际为小司马对司马迁篇次编纂的意见,第二才是司马贞作的《三皇本纪》。其首行上题“三皇本纪第二”,下题“小司马撰并注”。全书卷尾有毛晋的楷书跋文,是了解汲古阁《索隐》本的关键,且不见于《史记》各本,全文引录如下:

读《史》家多尚《索隐》,宋诸儒尤推小司马。《史记》与小颜氏《汉书》,如日月并照,故淳熙、咸淳间,官本颇多。广汉张介仲消去褚少孙续补诸篇,以《索隐》为附庸,尊正史也。赵山甫病非全书,取所削者,别刊一帙。澄江耿直之又病其未便流览,以少孙所续,循其卷第而附入之。虽桐川郡有三刻,惟耿本最精。余家幸藏桐川本有二,拟从张本,恐流俗染人之深,难免山甫之嫌;拟从耿本,恐列《三皇本纪》为冠,大非太史公象闰余而成岁之数。遂订裴骃《集解》而重新焉。每读至舛逸同异处,如宰我未尝从田横之类,辄不能忘怀于小司马。幸又遇一《索隐》单行本子,凡三十卷,自序缀于二十八卷之尾,后二卷为《述赞》、为《三皇本纪》,乃北宋秘省大字刊本。晋亟正其讹谬重脱,附于裴骃《集解》之后,真读《史》第一快事也。倘有问张守节《正义》者,有王震泽先生行本在。古虞毛晋识。

案:汴本释文、演注与桐川郡诸刻微有不同,如“郑德”作“郑玄”,“刘氏”作“刘兆”,姓氏易晓其讹,如“诗含神雾”,援引书目,岂得作“时含神雾”?但“乐彦”,通本作“乐产”,未知何据。《高祖本纪》中“人乃以妪为不诚,欲笞之”,诸本皆然。《汉书》作“欲苦之”,兹本独作“欲告之”,此类颇多,不敢妄改。至如“世家”皆作“系家”,本避李唐讳也。后人辄为改易,小司马能无遗憾邪?晋又识。2

以上文字中,毛晋比较清楚地说明了他所得到的单行本《史记索隐》的基本特征,以及他为何要刊行单行本《史记索隐》和《史记集解》的原因,特别是说明了单行本《史记索隐》与南宋二种《史记》二家注的张杅本、耿秉本的差别。此外他还介绍了其自藏的《史记》张杅本、耿秉本,说明了张杅本与耿秉本之间的关系。

毛晋的这个介绍有很多不清晰的地方值得我们注意。例如,毛晋称此本为“汴本”,是因为他认为其所得本子是所谓“北宋秘省大字刊本”。但据现存世的公私书目,皆不见此北宋秘省大字刊本的著录。同时他也没有说明他得到的本子为北宋何时的本子。他在说明自己为何没有依据自藏南宋二家注本进行翻刻,而是单独翻刻了《史记》单集解本的原因的时候,实际上也是没有说实话的。按照他的说法:他没有刊行张杅本,是因为张杅本有删节;没有刊行耿本,是因为“拟从耿本,恐列《三皇本纪》为冠”。其实这两个本子皆为《史记》二家注本中无《史记索隐述赞》的本子。毛晋不以二本刊行的原因,其实在于二本无《述赞》,如果刊行,则《史记》二家注本(或称之为《史记索隐》本)还是以不全本流行于世,这或是毛氏所不乐见的。

毛氏汲古阁《索隐》本问世以来,学界就很关注此书。在整个清代,学界基本都相信毛晋在汲古阁《索隐》本跋中的说法,即毛氏汲古阁《索隐》本是翻刻自宋本。《四库全书总目》指出:“此单行之本,为北宋秘省刊板,毛晋得而重刻者。录而存之,犹可以见司马氏之旧,而正明人之疏舛焉。”1以此本或存小司马之旧,是此后学者较普遍的观点。王鸣盛在《十七史商榷》中也说:“惟常熟毛晋既专刻《集解》外,又别得北宋刻《索隐》单行本而重翻刻之,是小司马本来面目。”2钱大昕在论及《正义》《索隐》与史文合刻时也说:“今《索隐》尚有汲古阁所刊单行之本。”3

因此,清乾隆年间著名的《史记》版本——清武英殿本《史记》刊行时,毛氏汲古阁《索隐》本是其主要的校勘用本。在版式上,清武英殿本将《三皇本纪》放在全卷之末,可能就是效法汲古阁《索隐》本的版式。张文虎在校刊金陵书局本时,“索隐”部分基本上全部使用了汲古阁《索隐》本中的内容。

清末学者林茂春也认为:明监本将《史记》三家注“猥杂混并,且其文十删四五,非善本也”。同时,他对汲古阁《索隐》本颇有赞扬,他说:“至《索隐》亦旧单行,小司马以已意更定者,原附全书之后,不以入注。