关键词:廷史;廷尉史;廷尉;治狱属吏

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.04.007

汉宣帝即位之初,廷史路温舒上《尚德缓刑书》,针砭治狱之吏的流毒:“上下相驱,以刻为明……媮为一切,不顾国患,此世之大贼也。”1对此奏疏,史载“上深愍焉”,宣帝于是下诏(以下称《置廷平诏》):“间者吏用法,巧文寖深,是朕之不德也。夫决狱不当,使有罪兴邪,不辜蒙戮,父子悲恨,朕甚伤之。今遣廷史与郡鞠(鞫)狱,任轻禄薄,其为置廷平,秩六百石,员四人。其务平之,以称朕意。”2

诏书反映出廷史有权“与郡鞫狱”,且被定性为“任轻禄薄”。但是,随着张家山336号汉墓竹简等简牍材料的问世,笔者发现秦汉时期的廷史是动态变化的:一方面其职能不仅限于“与郡鞠(鞫)狱”;另一方面“任轻禄薄”的评价也无法涵盖各个时段的状况。

此外,传世文献中廷史常与“廷尉史”混用,如淳注“廷史,廷尉史也”,3认为二者异名同实。基于这种理解,前贤时彦往往模糊化处理它们的差异,且主要选用“廷尉史”一名展开研究,取得了一系列有益的成果。4但是,过往学界通常以廷尉为主体,仅是从属吏的角度提及廷史,同时官名的莫衷一是也不是偶然,需仔细甄别廷史与廷尉史的异同。作为一个独立的职官,廷史显然没有得到足够的重视,仍存在官名混乱、秩级不详、职掌不确等悬而未决的问题。

更重要的是,廷史代表中央廷尉府,与郡、县两级官府的卒史、狱史共同构成了一个较为完整的自中央到基层的治狱属吏体系。他们虽然不具有审判权,但所承担的诸如调查、取证等看似琐碎的工作却是案件判决的重要依据。换言之,廷史等治狱属吏的履职情况影响着秦汉国家的司法运行。鉴于此,有必要依托新出简牍材料系统考察廷史一职。1

一、廷史其职:官名、沿革与秩级

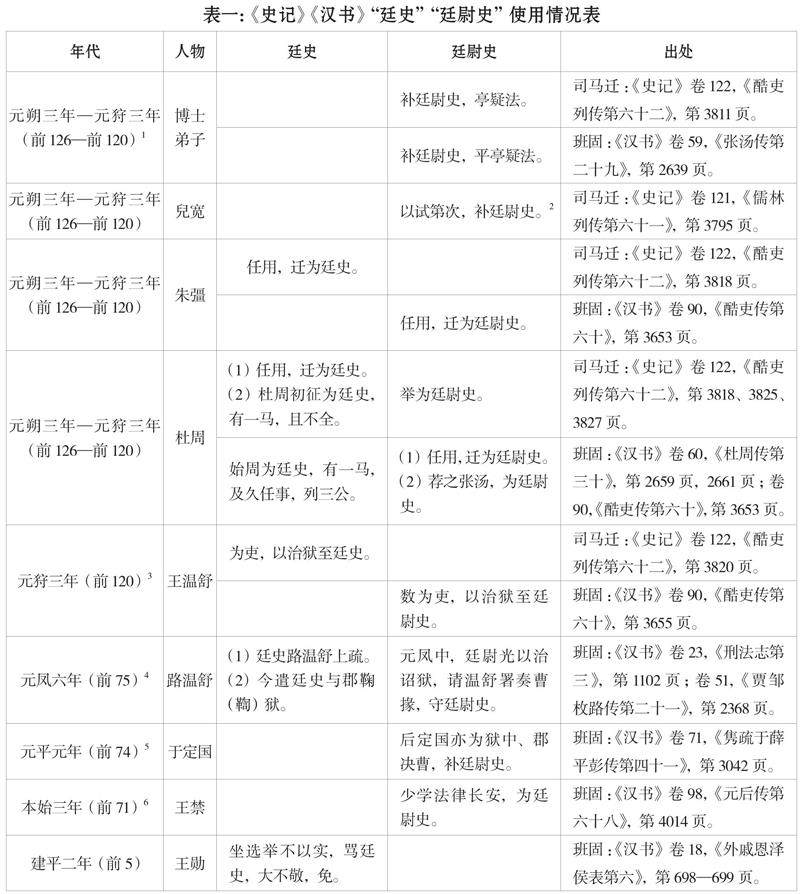

若想进一步了解廷史,首先需要明确其官名。廷史与廷尉史历来混用,传统观点认为二者是同一职官的不同名称,故基本不加分辨,但它们其实存在时代上的差异。为直观起见,笔者汇总了《史记》《汉书》中关于廷史和廷尉史的记载并制作成表一。

通过表一可知以下信息。第一,不论是《史记》,还是《汉书》,在选用官名时都没有统一标准。如《史记·儒林列传》记载兒宽“补廷尉史”,《酷吏列传》又多用廷史;《汉书·刑法志》中尚称路温舒官名为廷史,而到了《路温舒传》中则改曰廷尉史。第二,对比两部史书,在相同的史事中,廷史、廷尉史的用法却大相径庭,仅博士弟子“补廷尉史”一致。其中又以杜周事迹最为特殊,不仅两部史书所用官名各异,《史记·酷吏列传》和《汉书·杜周传》甚至在同一卷中同时出现了廷史、廷尉史两种称呼。第三,在使用频次方面,《史记》惯用“廷史”(7例中占4例),《汉书》多见“廷尉史”(12例中占8例)。

相比之下,简牍文献则不存在类似问题,均使用“廷史”而未见“廷尉史”。类似的书写方式还有睡虎地秦简中的“郡守为廷”2“廷行事”,3以及张家山汉简《奏谳书》中的“廷报”,例如:

疑毋忧罪,它县论。敢(谳)(简6)之。谒报。署狱史曹发。·吏当:毋忧当要(腰)斩,或曰不当论。·廷报:当要(腰)斩。(简7) 4

整理者认为“廷”指廷尉,“廷报”即廷尉府对奏谳的回报。《汉书·刑法志》载:“狱之疑者,吏或不敢决……所不能决者,皆移廷尉,廷尉亦当报之。”5又《续汉书·百官志》云:“(廷尉)掌平狱,奏当所应。凡郡国谳疑罪,皆处当以报。”6均与“廷报”的程序相吻合,“廷”指廷尉无误,另可知“廷报”制度一直延续到东汉都没有发生太大变化。诸如此类记载,证明廷尉在行政文书中一般可直接称“廷”。

至于正史之中廷史官名的用法为何如此混乱,主要与秦汉时期的数次官制改革有关,“秦兼天下,建皇帝之号,立百官之职。汉因循而不革……其后颇有所改”。1受此影响,廷史随长官廷尉的沿革发生过一些变动。《汉书·百官公卿表》记载:“廷尉,秦官……景帝中六年更名大理,武帝建元四年复为廷尉。”2汉王朝平定吴楚七国之乱后着手调整官制,3先是于景帝中五年(前145)“令诸侯王不得复治国,天子为置吏,改丞相曰相,省御史大夫、廷尉”,4裁汰了诸侯国的廷尉,又在中六年(前144)改“廷尉”为“大理”。至汉武帝建元四年(前137)复置廷尉,“廷尉史”始见于史籍,但并非官方称呼,如《置廷平诏》中就仍用“廷史”,汉哀帝建平二年(前5)论处王勋的罪状时还有一项“骂廷史”。5

若再与简牍材料加以对读,不难看出上迄秦王政二十二年(前225),岳麓秦简《为狱等状四种》“学为伪书案”中就已出现廷史;6下至汉宣帝黄龙元年(前49),悬泉汉简记录“给事廷史刑寿为诏狱”。7可见,廷史的使用不仅早于廷尉史,而且至少在秦及西汉,廷史都是书于竹帛的正式官名。

反观“廷尉史”,在很长一段时间内都没有被官方采用。尤其需要注意的是,司马贞在《史记·酷吏列传》“乃请博士弟子治尚书、春秋补廷尉史”下注“廷史,廷尉之吏也”,8故《史记》此处可能原本就写作“廷史”,在版本流传的过程中被改为“廷尉史”而出现官名混用的情况。而班固著《汉书》时显然是有意改动。在表一所见《汉书》与《史记》相同的记事中,班氏基本都将“廷史”替换为“廷尉史”(除杜周一例,或为疏漏)。其他使用“廷史”的三处分别是《汉书·刑法志》中的“廷史路温舒上疏”“今遣廷史与郡鞠(鞫)狱”和《外戚恩泽侯表》中的王勋“坐选举不以实,骂廷史,大不敬,免”,均事关重大,当是直接依据诏令原文摘录。“廷平”的书写方式可作旁证,《汉书·刑法志》载汉宣帝诏书为“其为置廷平”,但在《宣帝纪》中却被转述为“初置廷尉平四人”。9可见班固既部分保留了原始档案文书所载的“廷史”“廷平”,又不再把廷尉省称为“廷”,改写为“廷尉史”“廷尉平”,进而影响到后世史家。10

汉哀帝元寿二年(前1),廷尉再次被更名为大理,而“廷尉史”的普遍使用,恰恰也是东汉朝廷恢复廷尉以后的事。11由此,廷史、廷尉史的时代差异,在其职官的沿革中被充分体现出来。

关于廷史的秩级,安作璋、熊铁基认为廷尉史与御史中丞从事一起治反者狱,故廷尉史、御史中丞从事的地位大体相当,12遗憾的是后者已不可考,无从对比。《汉官》记载:“廷尉员吏百四十人,其十一人四科,十六人二百石廷吏。”13《通典》《文献通考》亦曰廷史秩级为二百石,14然皆不知所据。幸得《汉律十六章·朝律》提供了关于该问题的新线索:

丞相立东方,西面。吏二千石次,大(太)中大夫次,诸侯丞相次,诸侯吏二千石次,故二千石次,千石中大夫至六百石(简338)御史、博士、奉常次,皆北上。都官长丞五百石至三百石,丞相史、大(太)尉史、廷史、卒史陪立千石以下后,北上。(简339)1

在岁朝仪式上,廷史与丞相史、太尉史等属吏处于同一等级,说明他们的秩级相差不远,大致都在三百石至五百石之间,与传世文献二百石的数字相左,但也不能就此推翻传世文献。汉末应劭曾为《汉官》作注,故其成书年代应不晚于东汉,相关记载还是可信的。

事实上,秦汉时期属吏的秩级并非一成不变。《汉旧仪》云:“汉初置相国史,秩五百石,后罢,并为丞相史。”2又云:“武帝元狩六年,丞相吏员三百八十二人:史二十人,秩四百石,少史八十人,秩三百石。”3汉初丞相史秩五百石,符合《朝律》的秩级区间。武帝元狩六年(前117)时,下调至四百石。廷史的秩级应当同样是动态变化的,有一个下调的过程,4汉初至少有三百石。经长期发展,尤其是《置廷平诏》颁布之后,廷史逐渐边缘化,最终秩级降为二百石并被文献记录下来。

二、主要职能:参与廷议、与郡鞫狱、监察地方

《置廷平诏》以“任轻禄薄”定性廷史,若与秩六百石的廷平相比,“禄薄”是相对客观的。但是,“任轻”的评价恐有待商榷。安作璋、熊铁基提到廷史可以决狱、治狱,5闫强乐认为其还需为长官整理文书、判定案件适用的律令、参与诏狱审理。6然相关研究基本都依据传世文献进行归纳总结,除此之外,新出简牍材料反映出廷史还有其他几项重要职能,在司法运行中扮演着不可或缺的角色。

1.参与廷议

廷史作为廷尉的史职属吏,需协助长官处理公务。《汉书·刑法志》引汉高祖七年(前200)诏书中记述了廷尉的职责:“高皇帝七年,制诏御史:‘……自今以来,县道官狱疑者,各谳所属二千石官,二千石官以其罪名当报之。所不能决者,皆移廷尉,廷尉亦当报之。廷尉所不能决,谨具为奏,傅所当比律令以闻。’”7

各县道官府难以判决的疑狱,需要向所属的二千石长官上谳。二千石长官都无法决断的案件,就移交廷尉。廷尉即便无法裁断,也要在上呈皇帝时附上判决意见和适用律令,可见司法工作之繁重。8为妥善处理疑狱,廷尉府往往以“廷议”的方式商讨,廷史也会参与进来。如《奏谳书》案例二十一:

今杜女子甲夫公士丁疾死,丧棺在堂上,未葬,与丁母素夜丧,环棺而哭。甲与男子(简183)丙偕之棺后内中和奸。明旦,素告甲吏,吏捕得甲,疑甲罪。廷尉、正始、监弘、廷史武等卅人议当(简184)之……捕者虽弗案校上,甲当完为舂,告杜论甲。(简188)

今廷史申(徭)使而后来,非廷尉当,议曰:当非是……曰:廷尉、史议皆以欺死父罪轻于侵欺生父,侵生夫罪(简194)重于侵欺死夫,今甲夫死□□□夫,与男子奸棺丧旁,捕者弗案校上,独完为舂,不亦重(简195)虖(乎)?等曰:诚失之。(简196)1

女子甲的丈夫丁因疾病死亡,甲为丁守孝时与男子丙和奸,被丁母素发现后报官。本案发生的时间为秦代,2杜县县廷因“疑甲罪”而上谳,廷尉及其下属官吏廷尉正、廷尉监以及廷史等30人经过廷议,判决女子甲完为舂。

廷史申因徭使晚归,但在返回后依然能够知悉案情并提出异议,甚至可以直接反驳长官,最终使包括廷尉在内的众人承认“诚失之”,可见廷史的意见在审判中发挥着不可忽视的作用。