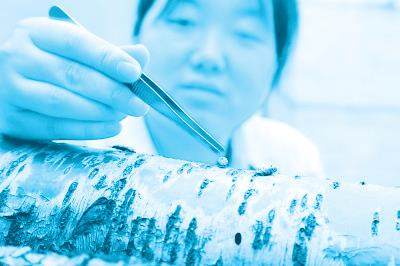

“名园易得,古树难求。”在北京颐和园内,虫情测报员王爽习惯性地观察着树木,她说:“树木一旦褪绿、枯黄,就很难抢救回来,所以需要我们每天仔细观察和研究这些古树,尽早捉掉虫子、消除病害。”自2008年博士毕业后进入颐和园,正高级工程师王爽一直在这里从事树木保护工作。16年来,她练就了“火眼金睛”,鉴定出海棠、牡丹、丁香、桃花、玉兰、大果榆等多种植物的病害,并成了捉虫高手。她积累了350余种病虫害和天敌昆虫的监测资料,制作了千余件珍贵标本,筑起一道保护颐和园树木的坚强防线。

从“怕虫女生”到“捉虫高手”

研究虫害对保护树木至关重要,王爽每天都要跟各种昆虫打交道,现在她对它们是“如数家珍”。可谁又能想到,这位专家当初也是个怕虫的女生。“小时候我曾被刺蛾幼虫刺到脖子,被刺的部分肿了,半个月才好。这个经历让我一度不想跟昆虫打交道,见到虫子就怕,但读研时我选择了植物病理学专业,工作以后还是需要和虫子打交道,”王爽说,“这可能是命运的捉弄,我要挑战一下。”

刚到颐和园时,王爽依然很怕虫子。同事建议她可以先从制作昆虫标本开始,慢慢克服害怕虫子的心理。第一次制作斑衣蜡蝉标本时,她逼着自己不戴手套把虫子的翅膀小心翼翼地展开,再用昆虫针固定好。做多了,她也渐渐不怕虫子了,开始徒手捉虫,就算手上被蜇出一串小泡也面不改色。

颐和园绿地覆盖面积75万平方米,王爽感觉太大了。“和其他公园不同,颐和园的小山、桥、树木特别多,而且道路狭窄曲折,无法使用机械车辆,在别的公园可能1个小时就能干完的工作,我们要干好几天。”王爽说。一年四季不惧日晒风吹雨淋的王爽,和同事们用脚步丈量着园区,她白皙的脸庞早已被晒得黝黑,乌黑的长发也被晒得焦黄。

颐和园光蚜虫就至少有30种,检测到的有害昆虫有上百种。想要了解全园的植物和害虫,对刚来颐和园的王爽来说也并非易事。为了尽早记住识别植物和昆虫的窍门,王爽跟老职工转颐和园时会随身携带小本子记录。各个班组发现病虫害都会打电话到植保班,王爽经常抢着接电话,接完就跑去实地查看情况。她的师父说,只用了1年的时间,王爽就把园子里的树木和害虫种类了解得“门儿清”。渐渐地,王爽脑子里的昆虫种类越来越多,她先后鉴定出危害海棠、丁香、梨树、矮牵牛等植物的多种有害生物,并熟练掌握了被园内列为重点防治对象的十几种病虫害的生长规律。