伤口愈合之旅:从“小痛”到“痊愈”的奇妙转变

第一阶段

当身体出现伤口,尤其是当皮肤或其他组织被破坏时,立刻会有一系列生理反应被触发。损伤部位血管壁上的细胞和血小板会立即感受到血液的流失。这些细胞会释放多种信号分子,激活及召集更多的血小板。为了减少血液的流失,伤口周围的血管会迅速收缩。这种反应是由神经反射和化学信号共同调控的。血管壁平滑肌的收缩有助于减少流向伤口部位的血液,从而减缓出血速度。

当血管壁损伤时,裸露的胶原纤维和其他基质成分会暴露在外。这些物质与血小板表面的受体结合,导致血小板被激活。被激活的血小板变得黏附力更强,能够迅速聚集在受损部位,并黏附在破损的血管壁上,形成一个临时的“止血塞”。这些血小板不仅通过物理方法封闭伤口,而且会释放出多种化学物质,促进凝血因子的活化。随后,纤维蛋白网状结构形成,将血小板和红细胞捕捉在一起,生成类似于快干胶的凝血块。这个过程一般在几分钟内完成,达到止血的目的。

第二阶段

在经历了初期的止血之后,增生阶段拉开序幕。此时,身体已经成功地控制住了初期的血液流失和感染威胁,各类修复细胞开始在伤口区域集结。这一阶段的核心是“再生”和“修复”。

在增生阶段的早期,伤口处开始结痂。结痂是由纤维蛋白、血小板以及其他细胞碎片组成硬壳,它们共同保护伤口免受外部细菌侵袭和进一步的物理损伤。随着时间的推移,这层“壳”会逐渐变得坚硬和紧密。

登录后获取阅读权限

去登录

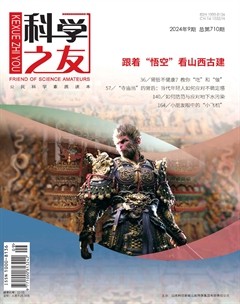

本文刊登于《科学之友》2024年9期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅