在即将谢别盛夏的时候,喀纳斯国家级自然保护区管理局组建了一支深入喀纳斯友谊峰冰川实地科考的队伍。我也受邀其中,任务简单明确:为友谊峰拍摄一幅准全景的“标准照”。

这个项目让我期待已久,或许是一生难逢的拍摄机会。阿勒泰山脉最高峰——友谊峰,海拔4374米,位于中国、俄罗斯、蒙古三国交界处附近。群峰下,喀纳斯山谷冰川融水成河,经山涧密林,串连阿克库勒湖与喀納斯湖。

从喀纳斯景区出发,直至友谊峰脚下,直线距离大约100公里。不仅需要谙熟地形的向导带路,乘船渡湖,骑马穿越原始森林,还要应对野兽的攻击,沿途道路错综复杂,险象环生。

1在喀纳斯湖乘船启程

一位央视记者不慎从马上摔下,掉在紧挨马蹄的位置,发出了痛苦的呻吟。领队当即决定调来游艇,把伤者送到喀纳斯,再派车转入布尔津医院治疗。

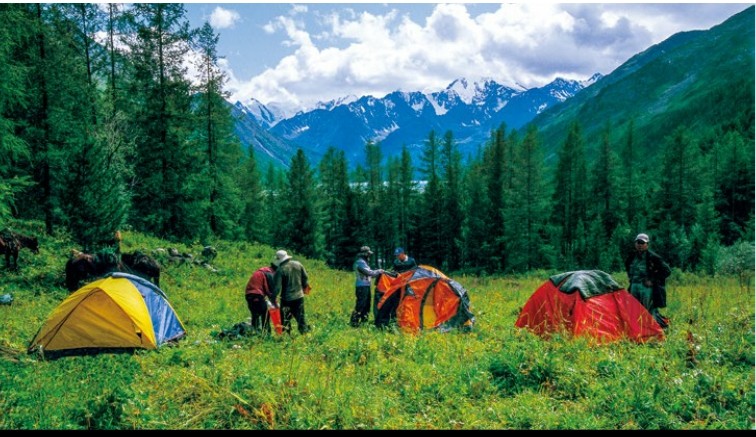

8月中旬的喀纳斯景区,气候宜人,河水流量减少,选择这个时段深入喀纳斯河上游科考,算得上最佳的时机。二十几位队员将携带的生活物资和测试仪器装进游艇,在马达轰鸣声中,两艘游艇徐徐离开码头,径直朝湖头方向驶去。

乘坐游艇畅游在喀纳斯湖面上,心情如沐春风。整个湖面被群山环抱,山崖上密布着郁郁葱葱的森林,倒映湖中。游艇停靠在喀纳斯湖入水口湖岸码头,岸边站着十几位身强力壮的护林员和三十多匹强壮的骏马,迎接着队员们的到来。

这些护林员都是来自当地图瓦人和哈萨克族的青年,个个都是管理马匹的高手,具备丰富的野外生存经验。他们还承担着这次科考安全保障的任务。马鞍已备好,其中有三匹马捆着马垛子,装着洋葱、土豆、莲花白、辣椒等不易损坏的蔬菜,以及馕饼和各种真空包装的下饭小菜。二十多人和三十多匹马挤在岸头草丛一隅,欢声四起,显得格外热闹。

“上马出发了!”时任喀纳斯国家级自然保护区管理局局长的康剑是我们的领队,他发出雄浑的喊声。我抓住缰绳,脚踩马镫,跃身上马,稳稳地骑在马背上。马匹驮着物资和考察队员浩浩荡荡离开码头,走进了喀纳斯无人区。

喀纳斯湖向北的草丛里,躺着横七竖八的倒木,迫使每匹马不停地跳跃,才能绕过湖头。很快进入了一片泥泞的湿地,队员们非常谨慎,似乎都忘记了呼吸,只有马蹄踩进深陷的泥潭中,发出“哗啦”“哗啦”的响声,回荡在幽静的森林。5公里的路程,实在是崎岖难行,很多队员已深感疲惫不堪,好在湖头护林站近在咫尺,全体队员可以下马歇息。突然,一位央视记者不慎从马上摔下,掉在紧挨马蹄的位置,发出了痛苦的呻吟。领队当即决定调来游艇,把伤者送到喀纳斯,再派车转入布尔津医院治疗。事后得知,记者的鼻骨被马蹄踩裂。

开局不利,给科考队蒙上一层阴影。护林员再次为大家陈述了一遍骑马的要领,不能因为路面好走,就掉以轻心。

进入茂密的原始森林,松树高大参天,小路蜿蜒狭窄。我时不时弯腰紧贴马背,生怕耷拉下来的树枝把我拖翻在地。骑在马背上,左顾右看,什么都想拍。赫然发现,一棵松树表皮上密密麻麻滋生着十几个黄色的蘑菇种菌,顿时,拍摄的欲望迫使我急速下马。

深灰调的浓云遮掩着太阳,森林中一片昏暗。断后的护林员驱赶着马匹,快速来到我跟前说:“赶快走吧,你一个人在后面,遇到哈熊咋办呢?”阿勒泰当地人称棕熊为哈熊。我快速收拾好摄影器材,跟随护林员去追赶马队。回头想想还真是心有余悸。

淅沥的雨点开始滴落,走完50公里的路程,我们到达双湖护林保护站。队员们纷纷取回自己的行装,在木头房的地板上铺开今晚宿营的卧具。有位年轻的记者看着我们在地板卧具上歇息,迷惑不解地说:“怎么,就睡在地上呵?”正好碰上过来的一位图瓦护林员,他操着一口地方民族语调,回答道:“朋友,这个地旁(方)睡觉,就是这次(行程)的五星级宾馆,其他晚上没有了。