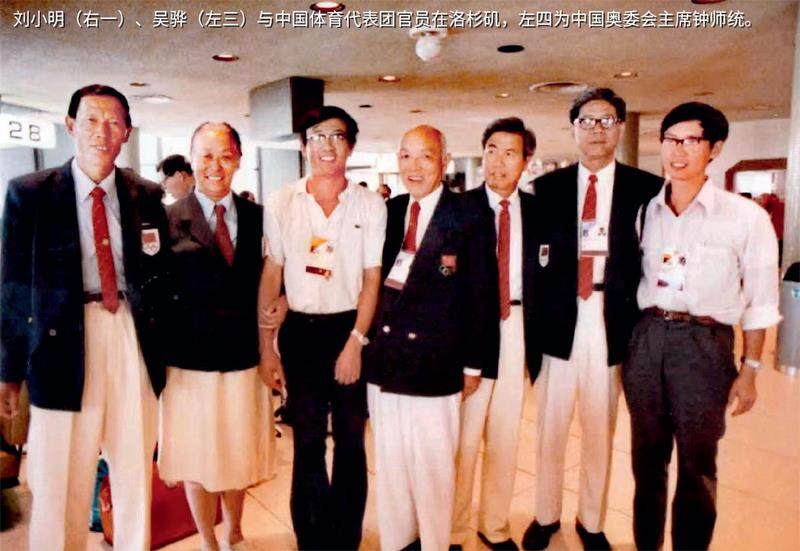

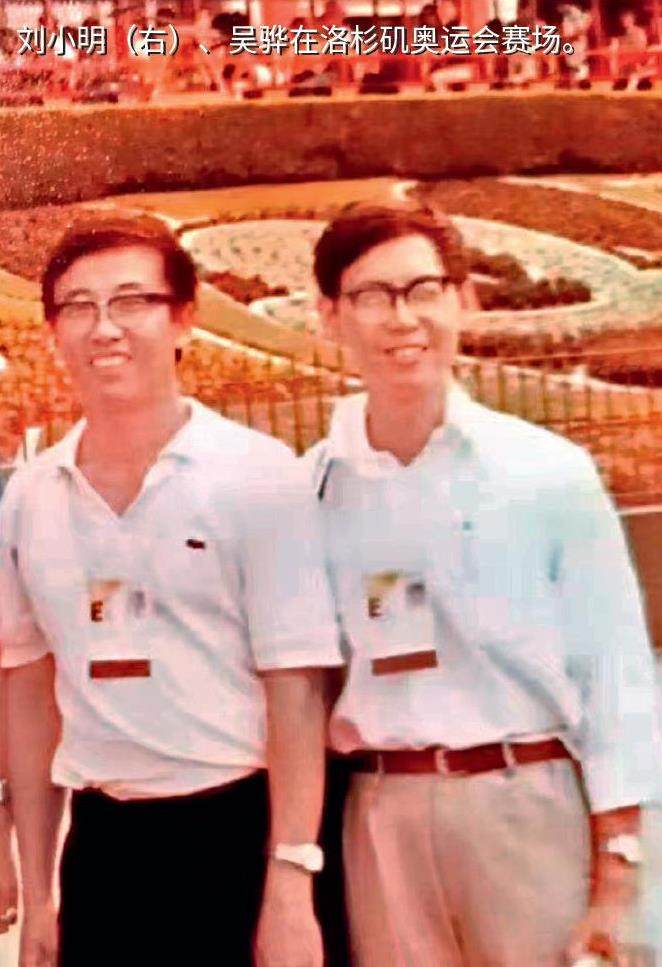

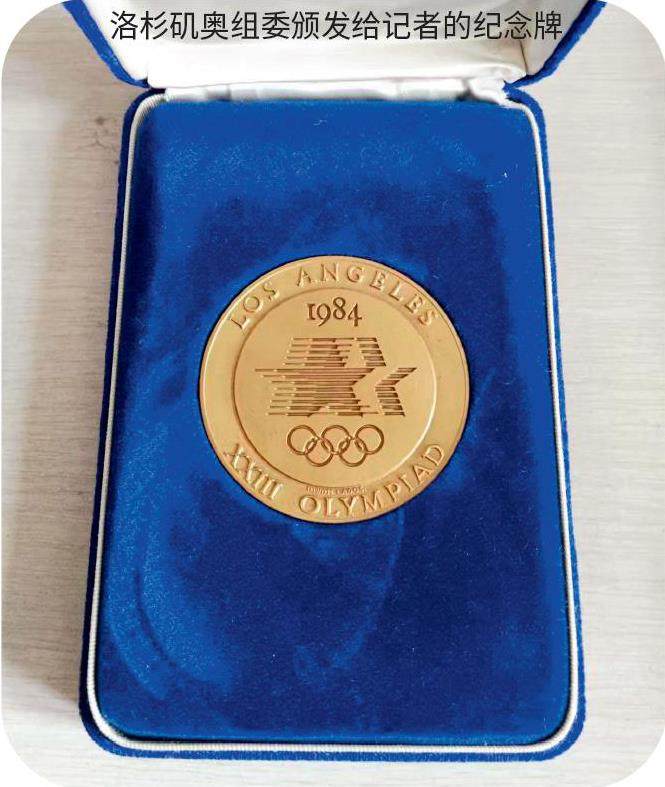

那年夏天,人民日报的两位年轻人在奥运会开幕前一周来到美国。33岁的刘小明和32岁的吴骅,他们记者生涯的第一次奥运之旅就此开启。“那是一种难以抑制的激动,我们肩上承载的是全中国老百姓对奥运的期盼”,时隔40年,刘小明的话语中仍难掩激动。

坐着消防车去采访

抵达洛杉矶后,刘小明和吴骅入住了当地的五月花酒店。酒店条件一般,距离奥运会主新闻中心不到两公里。吴骅回忆说:“那时经费有限,为了省钱,我们每天都是步行往返新闻中心。”

通常,在早晨吃过一顿由咖啡和甜甜圈组成的美式早餐后,刘小明和吴骅就开始了一天的采访。“在洛杉矶的20多天,我们往返于赛场之间,很难正点吃饭,饿了就吃新闻中心免费提供的面包或买路边的热狗。值得庆幸的是我们受到了当地华人的热情相助。”刘小明表示,当时的洛杉矶有华人华侨15万余人,他们成立了“中國奥林匹克之友”等组织,给予来自祖国的运动员和相关人员许多支持,“很多华侨都排着队请我们的运动员吃饭,我们也有幸参与了几次”。

热情的美国民众也给人留下深刻印象。一次,吴骅和中国日报的记者在采访中迷路,便向就近的一个消防站寻求帮助,“消防队员非常热情,看到了我们胸前挂的记者证件,问了问情况,就派了一辆消防车将我们送到新闻中心”。

类似的故事不胜枚举。洛杉矶奥运会开幕式彩排对记者采访有严格限制,却不能影响记者获取资讯的心情。刘小明对香港大公报记者“变通的智慧”记忆犹新,“他在体育场外碰到了一位观看彩排的女观众,便把自己的一次性相机交给了这位观众,并约定散场后还在这里等她。”结果,女观众不辱使命,帮这位香港记者拍下的彩排照片成了轰动一时的独家消息。

中国代表团入场曲有“惊喜”

1984年奥运会正值“冷战”期间,中国、罗马尼亚、南斯拉夫等参赛国家在开幕式上得到了热烈的掌声。中国体育代表团出场时,观众纷纷起立鼓掌。美国有线电视新闻播音员兴奋地介绍:“这是来自东方的巨龙中国代表团,他们得到了全场观众的掌声。”

吴骅清楚地记得中国代表团入场时,有一个“插曲”:“当中国体育健儿英姿勃勃地出现在世界的视野中时,现场伴奏响起的竟然是在中国广为传唱的《三大纪律 八项注意》。这在我们的意料之外,以致于回国后汇报工作时,还被不断问及此事。