春秋战国时期,山西地区的社会经济有了很大的发展,是中国古代科技发达的地区之一。生产力的发展促进了商品的流通,也对货币提出了现实的需求。所以春秋时期的晋国以及战国时期“三家分晋”后的韩、赵、魏三国都特别重视钱币的铸造,也为后世留存了大量钱币文物。本文介绍了三晋货币的特点、铸造工艺、在原平和祁县的考古发现,以及山西博物院、运城博物馆、中国国家博物馆馆藏的春秋战国时期的三晋货币,展示了山西古代辉煌的文明成就。

西周初期大规模分封诸侯,山西中南部为十余个诸侯的领地。其中,主要诸侯国是晋国,这在很大程度上决定了春秋战国时期山西境内的政权与版图。春秋时期晋国国力强大,逐步兼并了周边小国,成为春秋五霸之一。晋国极盛时期的疆域,包括今山西中南部、河北西南部、河南西北部和陕西东部。当时,晋国设置有50余县,其中山西境内有10余县。晋国是郡县制的起源地,后来秦将这种制度推广到全国。战国时期,晋国卿族赵、魏、韩三家三分晋国,史称“三家分晋”。在山西,赵国辖中部、东北部、东南部少部,魏国辖西南部、东南部少部,韩国辖东南大部和西南少部。起初,赵国的都城在晋阳(今太原市晋源区东北),韩国的都城在平阳(今临汾市尧都区),魏国的都城在安邑(今运城市夏县北)。周威烈王二十三年(前403年),东周天子正式承认赵、魏、韩三家为诸侯。春秋战国时期的山西铸造货币反映了当时冶铸技术的发展状况和社会发展情况。

三晋货币的特点

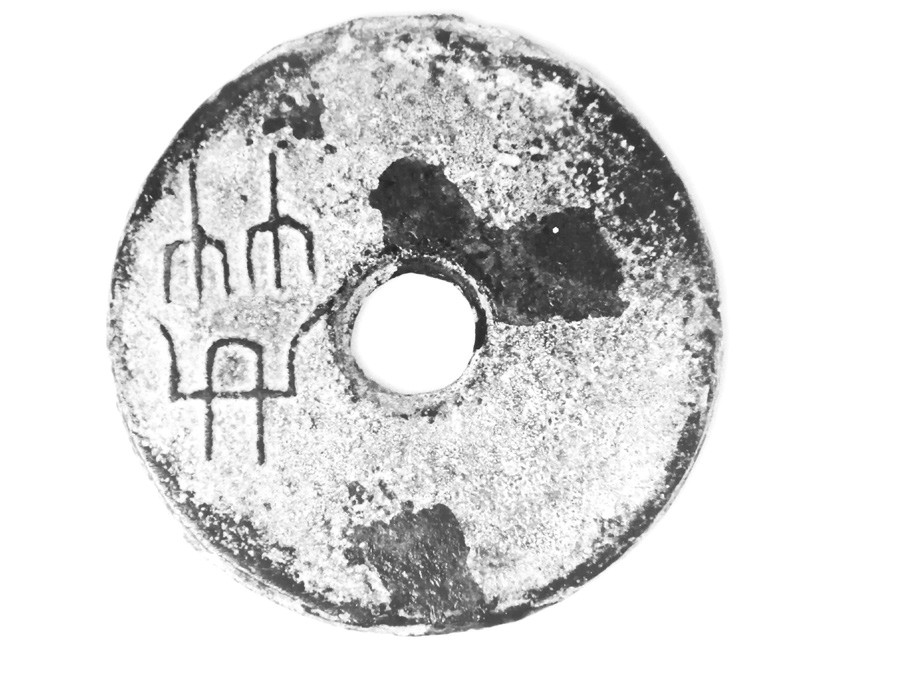

我国货币不仅起源早,而且很早就有了金属货币。古代农具钱、镈演变来的最初铸币形态的原始布,到春秋时期发展为空首布。所谓空首布,就是有銎的布币,是人们按照这种铸币的形状特征而取的习惯名称。春秋时期的空首布是中国货币史上极其重要的一种货币形式,山西则是铸行空首布时间最早,也是最重要的地区之一。

“三家分晋”使得山西赵、魏、韩诸侯割据局面形成。各诸侯国为了自身的利益,在自己的统治区内大力发展生产力,城市经济逐渐形成,作为商品流通媒介物的货币需求量大增。三晋货币就是在这种社会背景下发展起来的。

三晋货币是指赵、魏、韩三分晋地后在自己统治范围内铸造的货币。在这以前,晋国货币铸造已有一定的基础。侯马晋国铸铜遗址出土的泥布范、范芯多达十万件,其规模之大、货币铸造之多,在当时各诸侯国中遥遥领先。三晋布币起源于春秋时期晋国的空首布,目前比较早的素面空首布在侯马、翼城、运城、夏县、太原、寿阳、稷山等地均有出土,有数字的空首布在寿阳和侯马也有发现。前者在布面上铸有一、二、三的数字,后者铭文有五个字,但当时有布文的布币还很少。

晋国空首布的形制特征,基本为耸肩尖上,体形较薄,极像农具铲(钱、镈)。空首布还有大、中、小三种,其裆部有弧、方两种类型。到战国时,三晋货币在形制上已由空首发展为平首,其类型有平首圆足布、平首方足布与平首尖足布三种。平首圆足布在原平武彦村、阳高天桥村等有出土,而流通地区主要在当时赵国境内,数量不多。数量比较多的是平首方足布,分布地区也比较广。新中国成立后,平首方足布在山西北部的阳高、原平,中部的交城、祁县,以及南部的芮城都有大量出土,是当时韩、赵、魏三国广泛铸造与流通的一种货币。

至于平首尖足布,其出土地点也主要在山西北部的阳高、原平等县,定襄、太原、交城等地也有一些出土,但在山西中南部則很少出土。