關键词 “后改革一代” 领导—成员交换 反馈规避行为

〔中图分类号〕C936 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2024)04-0087-12

一、引言

随着数字技术在工作场所的普及与后疫情时代的到来,远程办公已经渗透到各个工作场景中,职场员工或主动或被动地融入到了线上线下混合办公的状态,以携程、Twitter等互联网公司为代表的企业更是从公司制度层面全面推行了混合办公模式。同时,数字化管理的变革虽然带来工作方式的转变和工作效率的提升,但也造成一些如工作生活界限模糊、工作生活不平衡加剧、沟通不畅、孤独加倍等问题。这些问题又该如何缓解与消除呢?

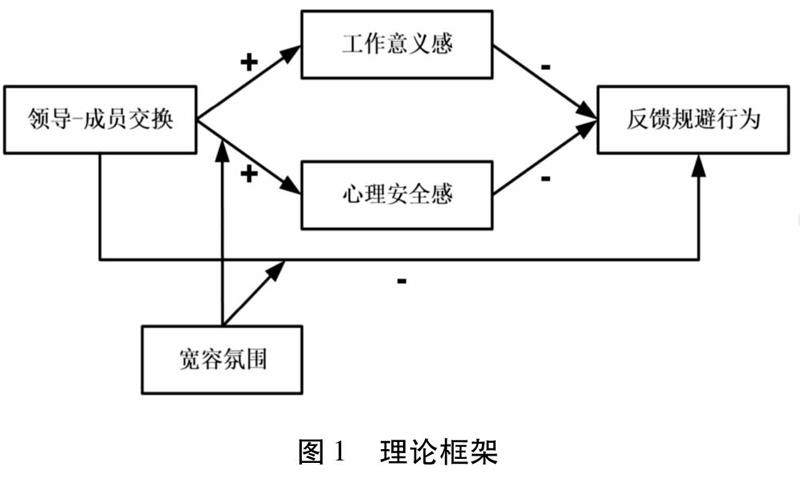

当前企业运营的主力军为“后改革一代”员工,即1989年以后的出生人群。① 他们具有学习能力强、技术适应速度快、价值观多元化等正向特点,但是会出现“反馈规避行为”,即员工为保护个人声誉和自尊,回避或转移领导注意力,避免让领导知道自己不尽如人意的表现,以逃避负面反馈而主动采取的反馈管理策略。① 青年员工作为企业创新的动力,往往面临更多的失败与风险,反馈规避行为更加凸显。②同时数字技术普及带来的物理隔离导致了员工心理疏离,职场温情与友谊的缺少使得组织成员间难以建立可靠的信任关系。而这种员工情感问题无法通过技术消除,技术使用所带来的消极心理影响终究要从传统人本的角度进行考量,领导者作为员工反馈信息的提供者,其行为直接影响员工的心理感知、内在动机等,③良好的领导—员工关系能够有效减少反馈规避行为的发生。④ 因此,从领导者的心理和行为入手是使新生代员工解冻的一剂良方。“领导—成员交换”恰好是一个反映领导者与员工之间关系质量的变量,它强调领导与下属之间的关系是有差别的,高质量领导—成员交换中领导会给予员工更多的支持、帮助、尊重和正面评价,员工会用积极的情感和行动回报领导,主动减少消极行为。⑤ 现有研究多从单一的领导方式和风格出发探讨员工反馈规避行为的影响因素,⑥但在影响因素中仅考虑领导单方面特质与行为有所欠缺,将领导与员工之间的关系与互动纳入现有研究框架内才更加全面。因此,本文要解决的第一个问题是数智时代领导—成员交换是否会对新生代员工反馈规避行为产生影响。

社会交换理论认为,个体在做出行动与建立关系时会衡量其中的经济利益与情感关系。“后改革一代”员工心理较为敏感且自我意识强,更加看重工作中的主观感受,又同时缺失社会经验和成熟的人际沟通能力。他们在工作中的风险意识和警觉意识较强,只有在拥有足够把握的时候,才会吐露心声。作为一种内部心理状态的反映,心理安全感是员工对于自己在工作环境中能展现真实的自我,而不用担心形象、地位、声誉和职业生涯受到威胁的感知。⑦ 在领导—成员交换关系中,领导的行为会通过影响员工的心理感知、内在动机进而影响员工的行为。⑧ 高质量的领导—成员关系有助于提升员工的心理安全感,⑨促进其在组织中采取积极工作行为,⑩是进一步减弱反馈规避行为的有效路径之一。另一方面,由于“后改革一代”员工相对缺乏直面工作问题的勇气,因此提升员工的底层驱动力——工作意义感,对其价值观进行干预,用工作使命和人生目标引导其正视困难和挑战,对于改善员工反馈规避行为具有较强适用性,也是一条减弱反馈规避行为有效的路径。严晓辉、⑾宋萌等⑿的研究也支持了上述观点,他们认为领导—成员交换是影响工作意义感和心理安全感的重要前因,但对其中的作用机理并未进行深入探讨。⒀因此,本文研究的第二个问题是在中国组织情境下,心理安全感和工作意义感是否在领导—成员交换与员工反馈规避行为的关系中发挥中介作用。

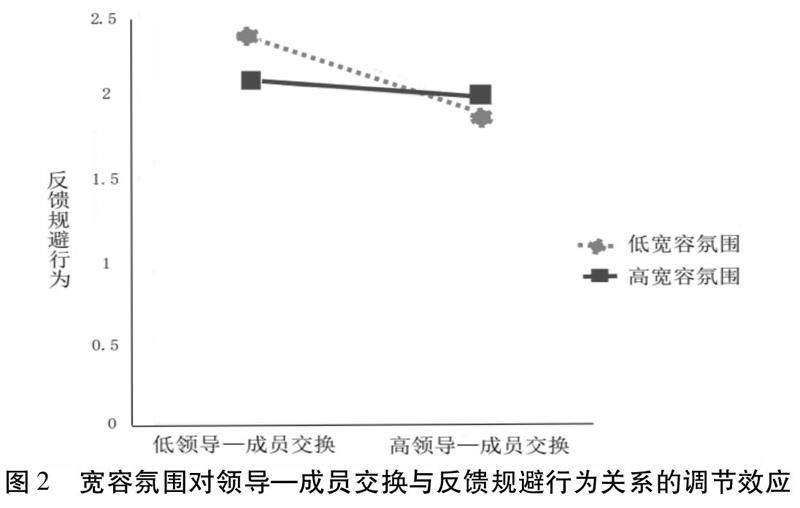

此外,根据“后改革一代”员工群体自主性要求高,同时耐挫性又低的特质,再加之更多承担开拓性工作的特点,在干预其反馈规避行为时,不仅需要考虑领导与员工之间的关系质量,更需要关注组织中形成一种宽容失败、给予仁爱与成长机会的组织氛围。① 已有研究在对领导风格与员工应对行为之间关系的边界机制进行探索时,已经论证了宽容氛围所起到的重要作用。因此,本文研究的第三个问题是,宽容氛围是否在领导—成员交换对“后改革一代”员工反馈规避行为的作用路径中发挥了调节作用。

二、理论基础与研究假设

1.领导—成员交换与“后改革一代”员工反馈规避行为

反馈规避行为是指当员工工作表现较差时,主动采取的一系列回避上级或转移上级注意力的反馈控制措施。② 失败或差错是一种负面信息,因此员工主动与领导进行负面事件讨论需要勇气。尤其是“后改革一代”员工在面对失败挫折时,会基于自我保护与印象管理动机选择逃避。反馈规避行为在短期内可以逃避负面意见,但长远来看,会导致情绪耗竭、绩效降低、离职倾向增加等不可挽回的后果。

从社会交换理论的角度来看,领导与员工的关系和行为可以看作是一种交换。在该交换过程中,各方均遵循公平互惠原则,而“后改革一代”员工规避对领导上级的反馈可能是由于领导没有满足员工对于交换报酬的期望值。王淑红等的研究指出,领导与成员的关系直接影响着员工的反馈管理行为,③领导—成员交换这一概念反映了领导与员工之间关系的质量,④而领导—成员关系的质量也决定着员工在与领导交换过程中所得“报酬”的大小。由于时间、精力有限,领导无法用同种方式对待所有员工,这就导致领导—成员交换质量水平存在差异。在高质量的领导—成员交换中,领导会向他人表达自己对员工的赞赏,同时给员工提供更多的内部信息和职业发展的空间,员工也能够感知到领导的关心、信任和支持。⑤ 在交换报酬的期望达到时,员工会对领导和组织抱有责任感与感恩意识,尽量避免消极行为的发生。当员工表现不佳时,领导不会惩罚员工,反而会给予更多的理解、信任和帮助,员工为了回馈领导而努力寻找解决问题的方法,主动寻求领导反馈进而弥补损失。王淑红等的研究结果支持了上述结论。⑥ 与之相反,低质量领导—成员互换表现为缺乏信任、尊重,员工从领导处得到极少的支持、资源,通常不愿付出超过雇佣合同的努力,采取反馈规避行为。刘鹏程的研究指出领导的无故或过度惩罚行为会降低其可接近性,出于自我保护员工可能会采取避免和领导交流甚至疏远领导等反馈规避行为。⑦

资源保存理论认为,个体会尽可能获取并维护自身资源,当个体发现损失资源的概率较大时,会产生压力和不安全感。① 当个体亟需获取资源时,会努力通过积极表现、印象管理、说服他人等方式取得额外的资源。② 高质量领导—成员交换关系中,员工能够拥有较多的社会资源,表现出资源获取动机,进而主动向领导寻求帮助和支持以提高绩效,减少反馈规避行为。③ 低质量领导—成员交换关系中,资源匮乏使得员工迫切地需要稳定的工作保障,通过反馈规避来逃避领导负面反馈。宋萌等指出,拥有资源较少的比拥有资源较多的个体更容易感知到资源流失的压力,从而采取风险规避行为。④ 基于以上分析,提出如下假设:

H1:领导—成员交换与“后改革一代”员工反馈规避行为呈显著负相关关系。

2.工作意义感的中介作用

工作意义感是个体对工作重要性和价值的主观体验。⑤ 根据社会交换理论,个体与领导在交换过程中期望获得信任、支持、尊重等内在资源。⑥ 高质量领导—成员交换能够满足员工对内在资源的需求,而内在交换报酬得到满足时能够提升员工的工作动机,避免消极行为的出现。根据社会交换理论,高质量的领导—成员交换会很大程度地影响员工的感知、动机和工作态度。宋萌等认为,高质量领导—成员交换中,领导与员工互相尊重,领导也为员工提供前景更好的职业发展空间,积极的工作关系得到发展。这也让员工对工作有了更为深刻的认识,使得员工的工作意义感得到提升。⑦ 宋萌的研究同时指出,领导为下属提供积极的反馈与指导的互动过程中会构建彼此的信赖关系,领导的支持满足了员工的关系需要,进而增强其工作意义感。⑧ 当领导与员工的关系较好时,“后改革一代”员工为了回报领导的支持,对工作充满信心,所以更重视工作;他们会积极调整自己的工作动机和态度,有更多工作上的驱动力,这些都会提升工作意义感。⑨

工作意义感作为个体的内在感知,会影响个体行为。⑩当员工工作意义感提升时,他们会认为所从事的工作对自己有积极意义,有利于促进员工的积极行为,缓解逃避退缩行为。⑾工作意义感的提升会促进员工改进不良工作表现,尽量减少反馈规避行为的发生。如果员工从工作中感知到的意义较少,则会由于缺乏工作的内在动机而做出反馈规避行为。⑿资源保存理论也为工作意义感与反馈规避行为之间的关系提出了解释。该理论指出,个体会主动地获取和保存已有的宝贵资源。⒀当“后改革一代”员工工作意义感提升时,他们对于失去资源的敏感度降低,更倾向于获取资源来实现自我价值,获得更多完成工作目标的成就感和职业发展的空间。当高工作意义感的员工在工作中存在失败时,由于更愿意实现自我价值并不在意当前的失败,更加看重长远利益,及时改进短期的不良绩效,会主动寻求领导的帮助而非逃避。