关键词 直播带货 劳动过程 空间生产 青年

〔中图分类号〕C913.3;F724.6 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2024)04-0075-12

一、问题的提出

商品生产与剩余价值攫取是马克思劳动过程理论的中心议题。在商品经济时代,延长劳动时间从而实现最大限度地攫取剩余价值是劳动控制的中心任务。马克思重点揭示的一个矛盾是,“技术越发达,生产出单位商品所需的劳动就越少。更令人头疼的是,如果商品的总产出不足以弥补个别商品的价值下降,那么总价值就可能会减少”。①“唯一实现的办法就是资本家赶紧把产品推向市场卖掉,然后将隐藏的价值转换成货币形式”。②但是,“商品不可能自己走到市场上去自己交换”。③ 因此,技术发展必然凸显流通环节在劳动过程的重要性。在以平台经济、智能制造和商品过剩为基本特点的数字经济时代,对劳动过程的控制重点逐渐由生产领域转向流通领域,依托数字平台的劳动大军,如外卖员、快递员,打通了商品到消费者手中的最后一步,资本与劳动力对数字劳动控制权的博弈与争夺成为关注的基本问题,①弱化雇佣关系、提供虚假的自主性以及强化技术控制成为在数字平台中劳动控制的主要形式。② 同时,学界逐渐关注到以“直播带货”为主要劳动形式的主播工作成为一种劳动业态,数字经济中商品交换环节具有了情感劳动属性③与社会交往属性。④ 也有学者围绕直播劳动中自主权与雇佣关系展开基于算法的技术控制机制分析。⑤ 上述研究回答了资本是如何通过对劳动者为中心的劳动时间过程进行控制,以便更加确定地实现自动化剩余价值攫取目标的基本问题。

资本的本质是要撕破地方纽带并“打破直接的产品交换的个人的地方的限制”。⑥ 数字经济与现代通讯与交通运输的融合发展,在很大程度上打破了地方性空间的区隔,为资本突破传统剩余价值的攫取方式与劳动控制对象和扩大再生产提供了空间。由人与物组成的物质网络及其时空流动构成了数字劳动动态稳定性的规训机制。⑦ 这表明,数字劳动过程的空间控制获得了现实性基础。那么,依托平台和算法建构起来的数字空间是如何将源源不断的生产者与消费者整合进劳动过程中,形成一种生产性与消费性并存的社会空间,并完成商品流通与数字商品生产的?本文在延续马克思对资本过程分析与借鉴布洛维将劳动参与者主体性带入劳动过程理论的研究进路基础上,融入新马克思主义时空理论,聚焦商品流通环节的劳动过程,试图回答在数字社会,数字劳动的空间控制何以可能,并揭示资本在单位商品价格下降中实现剩余价值最大化并不断扩大再生产的空间逻辑。

二、劳动过程理论中的控制:从时间控制到空间控制

无论劳动过程如何变化,资本试图获得高额剩余价值的根本目的未发生改变。随着劳动形态的变化,资本总是积极地改进其控制技术来实现自身目的。从对劳动过程理论梳理中可见,劳动过程的控制从专注于直接的时间控制逐渐转向隐蔽的空间控制。数字经济既为劳动空间控制提供了技术基础,同时要求更精准的空间控制来实现其隐藏时间、扩大社会生产和获取超额利润的根本目标。

1.劳动过程理论中的控制

经典劳动控制理论中时间是施展控制的核心要素。其控制技术的改变,不是降低时间在劳动过程中的重要性,而是竭尽所能地将其隐藏来降低劳动者的反抗意识。从赤裸裸压榨劳动时间的计时工资向计件工资的转变,仅是控制形态的变化。马克思指出,“计件工资成了克扣工资与资本主义欺诈的最丰富的源泉了”。⑧ 因此,对劳动过程研究的重要理论进路即是在布洛维“赶工游戏”基础上,不断揭示资本隐蔽化劳动控制的新形式。其中,产消合一成为数字经济下剩余价值新的增长点。⑨这表明,劳动过程的控制已超越了传统的劳动者,拓展至更广泛的市场主体,通过模糊劳动者与消费者角色边界的“粉丝游戏”①等控制技术,扩大劳动控制的基础。

在具体的控制技术层面,数字经济下的控制技术主要体现为算法技术上的数字控制和组织技术上的自我控制与制造同意。马尔库塞在对技术社会的批判中指出,“技术对自然的否定也包括对作为自然存在的人的否定”。② 资本的技术控制通过劳动机械化和标准化压抑人的自主性,使人们难以真正区分大众传媒是技术工具、操控工具抑或是信息发布与娱乐工具。而弱契约性则进一步加剧了劳动者之间的离散与劳动的不确定性风险。企业以“液态”的方式存在,通过极精瘦的管理模式,将核心数据加工以外的劳动持续推向外部劳动力市场。③ “商品的流通促进了劳动分工”。④ 因此,流通环节成为连接资本与消费者的核心环节,分散化的数字劳动越来越成为加速商品流通与资本增殖的主要方式。这意味着资本对流通环节的劳动控制只能增强而非减弱。在去技能化与弱契约的双重作用下,劳动者不得不保持超时的情感劳动以获得劳动的稳定性。⑤

2.劳动控制的时间控制与空间失灵

劳动过程控制的根本目的在于获得更多的剩余价值,因此对劳动过程控制分析必须放置在价值循环之中。“每一个商品所有者,都只愿意为那有使用价值可以满足本人欲望的他种商品,换取自己的商品”。⑥ 也就是说,只有当商品以交换价值承担者的身份出现时,才對商品的所有者产生使用价值。劳动源自连续性的经验,⑦工业生产中无偿占有劳动时间是资本获取剩余价值的基本条件,因此对劳动过程的控制也是围绕时间展开的。直接时间控制的前提是商品的稀缺性与生产商品所需必要劳动时间的隐蔽性,即商品使用价值具有广泛的社会需求且其生产过程空间相对封闭。⑧ 正如马克思所言,“有一些事情,可以增大一个劳动日的生产物;合作,分工,机械的采用,皆是”。⑨ 为了提高劳动生产率,更大限度地占有无偿劳动时间,劳动分工成为工业组织的基本原则,并基于在价值循环中的功能建立起生产、流通等相对独立的生产空间。可见,商品经济下劳动空间秩序是围绕着劳动时间的控制所形成以“工厂体制”为基本特征的间接空间控制,其主要利用了空间的地理性形成的简单空间分隔。随着工业化与数字化结合,它极大地节约了社会必要劳动时间,既带来了“过剩经济”,也使围绕商品生产的劳动过程被压缩。这导致“工厂体制”下的空间秩序对维持和拓展更大的剩余价值变得困难,也因此使以分工为原则建立起来的空间控制被打破。这是因为,数字平台的发展不仅使原材料与劳动力的成本价格变得相对透明,在低廉的交通运输成本之下,还推动了基于地域临近性和信息不对称而形成的传统交换模式发生改变;而且技术的发展进一步降低了单位商品的社会必要劳动时间,为了维持利润资本亟须转变其获得剩余价值的方式与扩大社会再生产的模式。在传统劳动控制的空间失灵下,资本需要在流通环节不断通过各种营销的技术来创造需要,以加速商品流通与资本循环。这就必然要求以流通为核心的空间生产性重构。

3.数字劳动中的空间控制

经典劳动控制是围绕着时间展开的,在相互分隔的空间中缩短周转的周期以提高剩余价值率。“工作被分割开来,个别化了,成为各部分空间上并存的了”。① 加载在数字技术之上的社会权力有效介入到人与人的支配与控制关系之中,形成“技术利维坦”。② 在数字经济中,空间既不是其他事物中的事物,也不是其他产品中的产物,相反它包含了所产生的事物以及它们共存和同时的相互关系。③ 为了提升剩余价值率,资本必须对数字劳动的空间秩序开展越来越精细化的直接管理,重构以社会空间为核心的劳动控制。数字经济下的商品流通过程,已经逐渐从传统的市场、商场等地域空间转移至数字空间之中。情感劳动的关系向度要求拓展空间的社会性。这也符合资本的基本属性,正如马克思指出的,以资本为基础的生产,其条件是创造一个扩大流通范围。“第一,要求扩大现有的消费量;第二,要求把现有的消费推广到更大的范围,以便造成新的需要”。④ 而数字平台则是将资本这一属性发挥到了极致,实现商品多空间、远距离的全球化实时流通。而空间共时性,则体现了社会时间性内涵转变。数字技术下,时间规则随空间秩序发生了转变。生产商品所需的社会必要劳动时间不再是衡量商品价值的唯一标准,现代交通物流业的发展极大地缩短了流通的地域限制,进而增强了数字空间在流通中的地位。马克思认为,“交换过程,使商品由非使用价值的人手里,转移到为使用价值的人手里……这种过程,是社会的一种代谢机能”。⑤虽然流通环节不生产价值,但却是剩余价值的源泉,是商品循环不可或缺的部分,这即是非生产性劳动。“在这些非生产性活动中,对活劳动剥削的恶劣程度可能比在生产过程中还有过之而无不及”。⑥这表现为,直接的空间控制将更多自由时间卷入其中,以扩大其自身的生产。“自由时间的利用程度和利用方式是衡量人类进步的主要标志”。⑦ 但数字技术对消费者自由时间外部性的剥削,制造了空间中的生产性消费。⑧ 在空间中,自由时间的数字(据)化使其完成了生产性转变。这表明,空间控制已成为考察数字劳动过程不可忽视的一环。

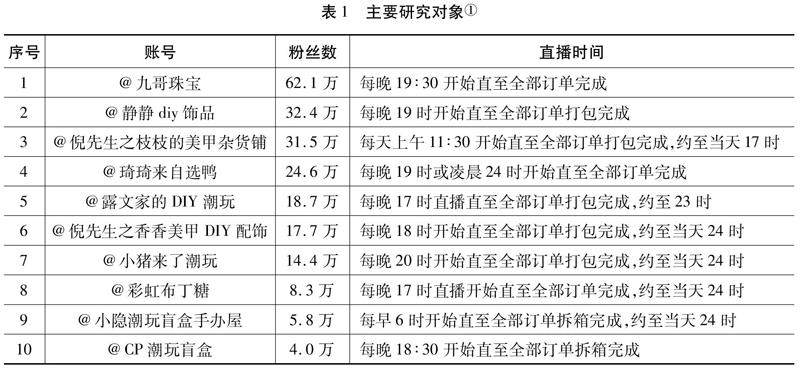

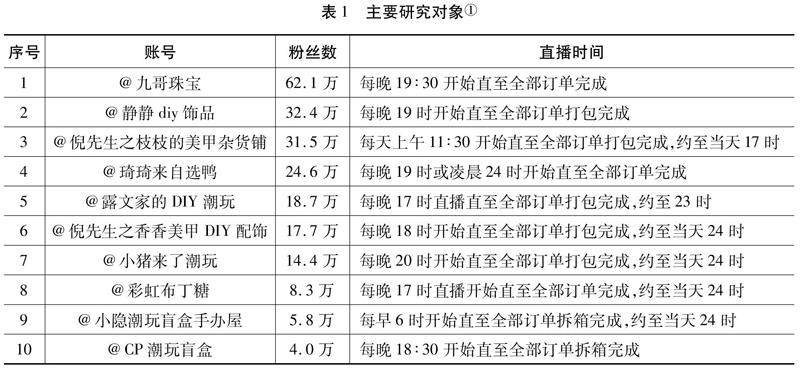

本文通过数字民族志揭示数字空间劳动中的生产主体及其空间实践。笔者在2022年9月至2023年2月,以抖音平台中青年主播作为研究对象开展数字田野调查,在相对固定的时间对其数字劳动的空间、空间中的主体及其互动过程进行系统性调查,资料收集方式主要是通过观看直播带货过程,并辅之以观看其账号日常发布的作品。为了尽量完整、真实呈现青年主播数字劳动过程,主要通过三项标准筛选研究对象。第一,主播为青年人。第二,其直播为规律时间,且进行较长时间。第三,粉丝数超过3万的账户。根据上述标准,参考粉丝人数,筛选主要研究对象(见表1)。对上述研究对象较长期的数字民族志研究显示,青年主播们的直播活动是一种具有相对固定劳动时间与空间的数字劳动。因此,对其劳动的空间生产机制考察为理解新青年群体的劳动形态及其数字劳动控制提供了新视角。

三、数字经济下的社会生产主体及其空间实践

数字劳动过程如同一个个“老板剧班”在数字空间中所呈现的共同演出。因此,需要通过厘清数字劳动中各主体的角色及其空间实践,来呈现空间的劳动过程及其控制。

1.后台的“老板”:被隐藏的资本运作与劳动控制中枢

在数字劳动过程中,平台扮演劳动控制的核心位置,不仅是其所宣称的信息发布服务平台,而且是充分利用数字技术的规制性组织控制和大数据算法逻辑与推陈出新应用模块为基础的技术控制。通过将生产性空间的社会化营造,其实现隐藏资本运作与商品生产的同时,不断扩展商品流通的时空场域并扩大其影响力,成功地创造了价值与交换价值分离幻觉的控制中枢。具体而言,平台所展开的主要空间实践包括平台的规制性与规范性安排以及技术模块的结构拓展。

(1)空间的规制:规训与禁忌

“价值通常更有尊严,看似与表达交换价值的价格相分离;然而,马克思主义的价值概念却清楚地表明,这种表面上的分离其实是一种幻覺”。② 随着网络直播间逐渐成为商品流通的重要空间,平台也从规避风险出发增加了对直播间的规范性要求。