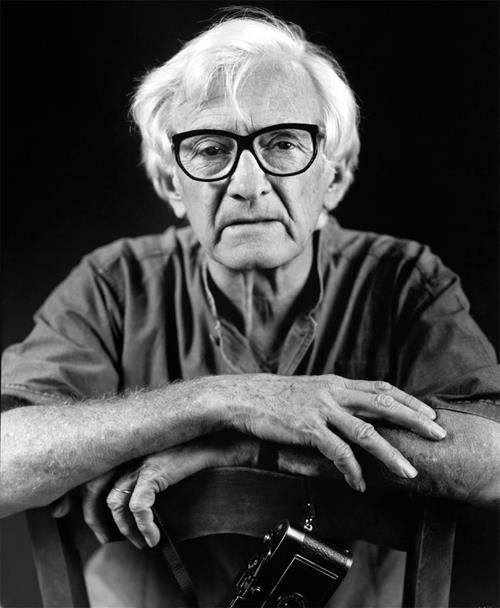

二战期间(1943—1945),作为一名工程师,马克·吕布参加了法国的抵抗运动。在工厂工作了一段时间后,他决定当个业余摄影师。18岁的马克·吕布就有离家出走的念头,他告诉自己应该去冒险,到山里去玩儿。因为马克·吕布从小就很害羞,所以当他内心世界无法被表达的时候,到陌生的地方旅行和安静地拍摄,便成了他应对人生的唯一方法。1951年,他决定放弃稳定的工程师工作,把全部精力投入到摄影中。1952年,他在巴黎结识了亨利·卡蒂埃·布列松,布列松非常欣赏他。

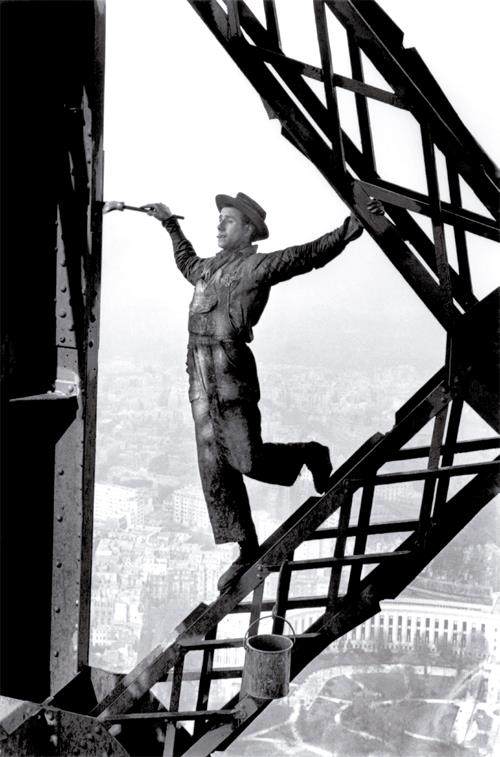

1953年,马克·吕布带着一盒胶卷来到了巴黎埃菲尔铁塔,拍下了一个正在给埃菲尔铁塔上漆的工人。照片中工人戴着帽子、叼着香烟、拿着刷子,感觉是在半空中轻盈飘移的舞者,根本不像在工作,而是正在排演一出轻巧的歌舞剧。这张照片成了他在《生活》杂志上发表的第一幅作品,也促使了他在那之后进入蜚声国际的马格南图片社。

马克·吕布与中国的缘分开始的很早且很深。上世纪50年代,当时正在印度加尔各答旅行的他意外结识了一位认识中国总理周恩来的朋友,通过这样的关系,中国的大门自此向马克·吕布敞开。马克·吕布一生访问中国22次,拍摄了无数关于中国主题的作品。

1957年初,从香港开往广州的火车上,马克·吕布拍下了第一张关于中国的照片:一位穿着黑色衣裤的中年妇女,左胳膊拉着靠椅背,右胳膊扣在左胳膊上,头斜靠在右胳膊上,造型别致,脸上若有所思。

“这个妇女看起来是个农民,但她身上的那种成熟的优美却让人覺得她是在城里生活的。以前,人们看到的亚洲某些地方的人,是连一点人的尊严也没有的,他们往往处在一种完全被抛弃的状态,而这张照片完全改变了这种印象”,马克·吕布说。

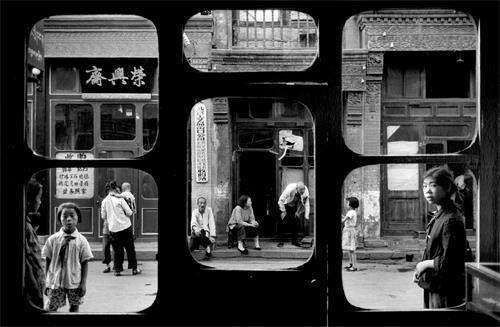

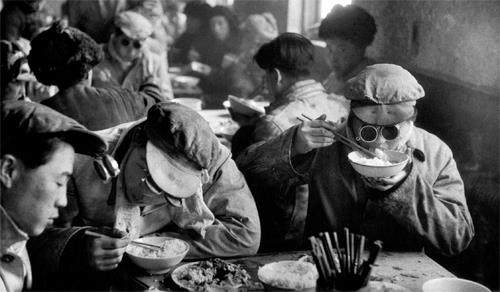

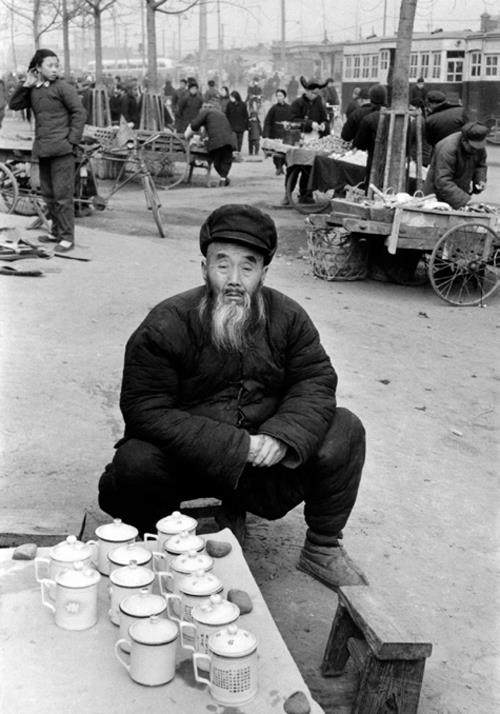

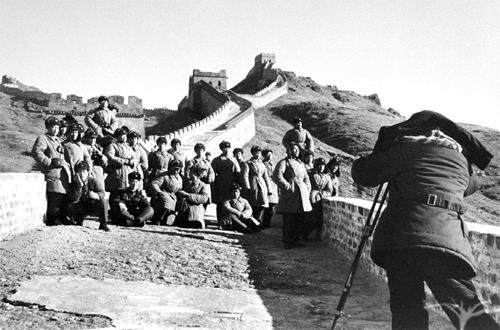

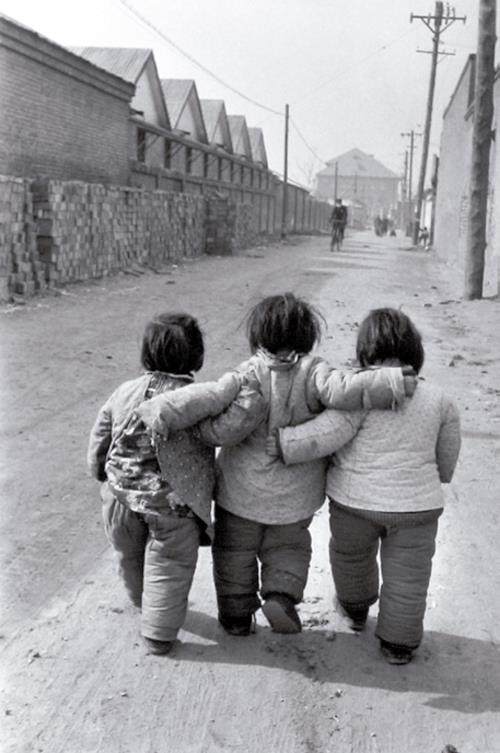

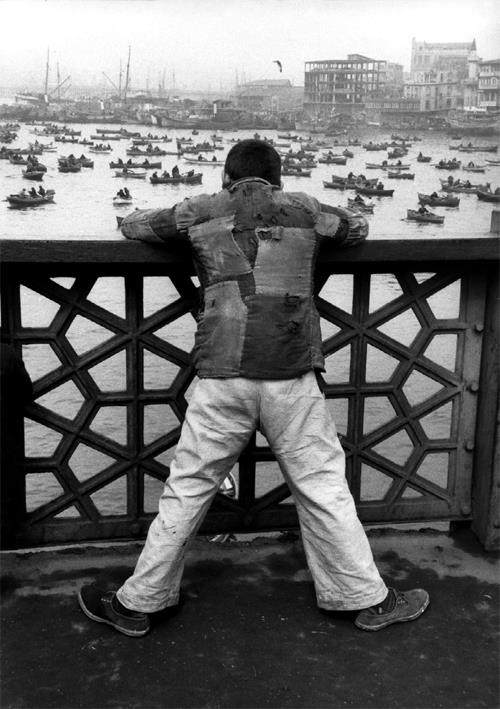

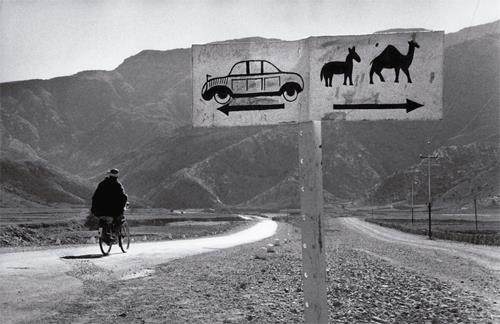

这次3个月的行程,马克·吕布一路北上,沿途记录中国风景。他抓拍的众多黑白照片,现在已成为巨变中国的一份历史档案。他以独特的艺术视角和丰富的影像语言,捕捉新中国建设发展中的一个个瞬间,向西方世界客观地介绍新中国的沧桑巨变。

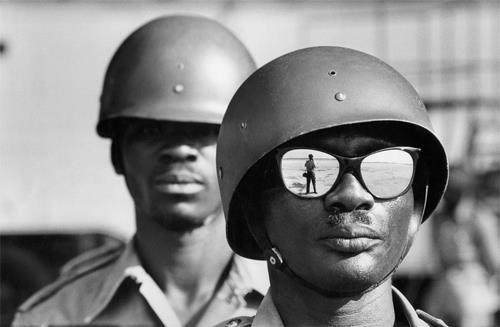

后来,当越南战争爆发后,马克·吕布获得准许进入越南拍摄,从越南和美国两个方向记录战争的残酷。这段时间他在亚、非、东欧的许多国家旅行摄影。1979年他退出马格南图片社。20世纪90年代以后几乎年年访问中国。

2010年,马克·吕布最后一次来到中国,这年他83岁。1957年以来,这位享誉世界的法国摄影大师已经20多次踏上这片土地,他捕捉了中国50年变迁中许多细微的瞬间。可在接受采访时,他却说道:“那些相片只是一些琐碎的细节,它们不代表任何观点或价值判断,更无法为中国历史变迁提供见证。”

紧接着,他用一段话描述了自己长达半个世纪的摄影历程。他说:“我是个拿着小相机走路的人。我不停地仔细观察周围的东西,有时会拍下些无关紧要的细节。那使我很着迷,但我并不创作故事。我只是个琐碎细节的收藏者。”

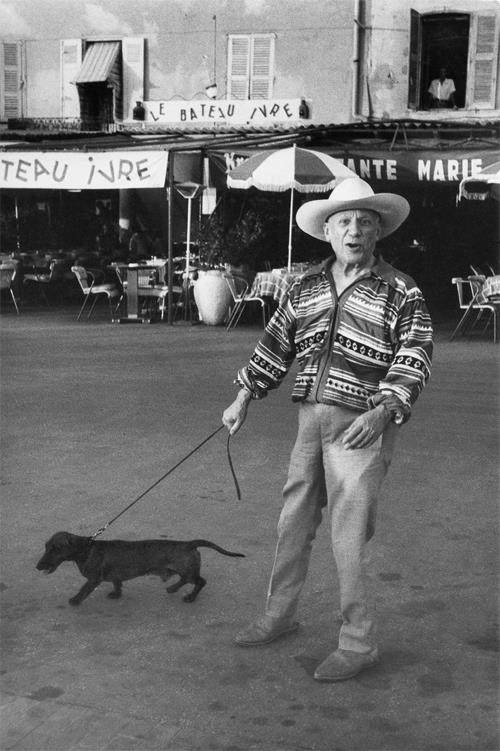

马克·吕布一生中,拍摄了许多同时代的政治家、艺术家、哲学家、明星等。这其中包括我国伟大领袖毛泽东主席和人民敬爱的周恩来总理,改革开放之后,还拍过中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师邓小平同志,马克·吕布对此非常骄傲。然而,他拍得更多的,还是平凡的人、细微的事,都是普通人的生活场景,生动的细节。拍摄所到之处当地人民的生活变化,特别是通过一些细微的生活细节反映出一些重大或意义深远的内容。

2016年8月30日,马克·吕布与世长辞。他的一生是摄影的一生。他曾说:“我对世界的看法很简单——明天,每一个新的一天,我都想去看看城市、拍摄照片、与人相遇,并独自漫步。”