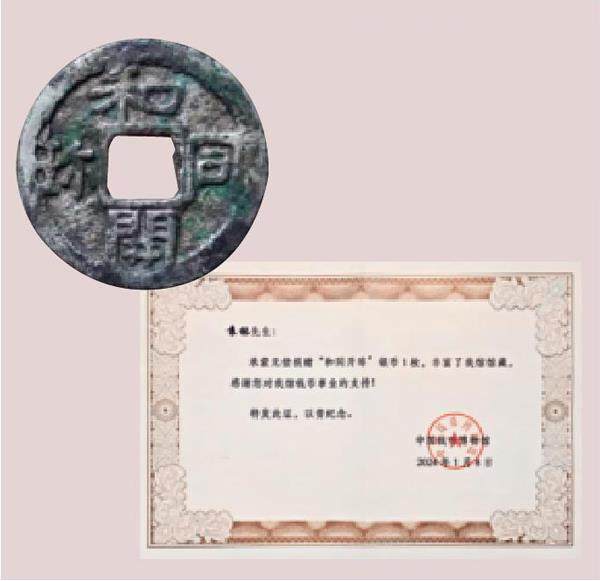

1970年10月,陕西西安何家村有个惊天发现,出土唐代金银器无数,其中有五枚是日本向中国学习铸造的钱币——“和同开珎”银钱。

“和同开珎”银钱是日本钱币史上的第一钱,日本银行货币博物馆以及大和、樱花、东海等银行货币资料馆、方泉处钱币馆都把它放在重要位置,东京国立博物馆更是把此钱注明为“重要文化财”。但在中国发现的“和同开珎”银钱就仅此五枚吗?

从上世纪9 0 年代至今,在陕西西安、河南洛阳多次发现了“和同开珎”银钱。经调查,证实其是在中国发现,而非从日本流入。

关于“和同开珎”的读法,相当长时间里读为“ 和同开宝”,2 0 16 年《文物天地》发表翟战胜《“和同开珎”读法再议》一文,确认应读为“和同开珍”,毋须再议。关于其铸造方法,日本原哈德森(札幌)方泉处钱币专家石川淳已有专论,本文也不再讨论。

铸造一年有余

日本接受中华文化有一个渐进的过程,从秦徐福东渡到东汉光武帝颁发“汉倭奴国王”金印,中国铸造的五铢、货泉、大泉等古代钱币逐渐流入日本,3世纪到4世纪日本接受了汉字,4世纪到5世纪通过朝鲜引入受中国影响的佛教。7世纪初,日本与隋朝建交,开始遣使学习。目前,日本发现由民间铸造的最早货币,应是7世纪后期铸造的“ 富本”铜钱和无文银钱。

1998年,位于日本奈良的飞鸟池遗址经过了科学发掘调查,出土了“富本”钱和无文银钱,证明了《日本书记》中的记载,天武天皇十二年(6 8 3 年),“今后允许铜钱、银钱流通使用”,是客观存在的。由于发现了“富本”钱铸造后留下的残损币、坩埚遗物等,说明“富本”钱的铸造仍采用了范铸法,较之同时代的唐已采用翻砂法仍显落后,钱文也未与唐钱接轨,仍采用唐前的二字命名体系,字体隶味十足。“富本”仍富民之本含义,系吉语、厌胜用语、给随后的皇朝钱仍大量采用吉语、厌胜语提供了先河。

日本奈良时期元明天皇庆云五年(70 8 年),武藏国秩父乡(今东京埼玉县)发现铜矿,为庆祝日本发现铜,元明天皇改年号为“和同”。另有一种解读来自《老子》“ 和其光,同其尘”,显示日本追求中国文化的决心。

据《续日本记》载,“和同元年二月,始置催铸司。夏五月,始行铜钱。秋七月,令近江国(今滋贺县)铸铜钱,八月行铜钱”,“二年秋八月,废银钱,行铜钱”。可以确认,夏五月始行铜钱当为银钱之误,这一点中日学者已有共识。日本学者冈崎敬考证出了详细的铸造时间,认为“和同开珎”银钱始铸于和同元年5月11日,和同二年(709年)8月2日停止铸造,和同三年(710年)9月18日在全国禁止流通。因此,和同开珎银钱只铸造了一年零三个月,流通了两年零四个月。其主要原因是私铸泛滥,盗造叠起,重量、品质下降严重,含银严重不足,引起物价飞涨,迫使政府宣布停铸、停用。由于“和同开珎”银钱本身铸造就少、铸期短,被销毁的也很多,故存世非常少见。

“和同开珎”四字仿唐“开通元宝”的旋读法,字体同样来自欧阳询八分隶书。根据日本钱币界研究定版,和同开珎银钱共有九个版别,分别是笹手、隶开不隶开、隶开开、狭同、隶开广穿、隶开狭珎、大字、小字、缩字。笹手存世仅几枚,其中西安何家村出土一枚。笹手是日本对竹子尖头的称呼,指笔划锋头尖锐。隶开不隶开指开字笔划下边出口开放,而隶开开则上笔开放。

日本錢币界把与“和同开珎”银钱同时铸造的“和同开珎”铜钱称为“古和同”,即用铸银钱的卧式陶范铸造的少量铜钱,铸造时间为70 8年至710年。721年随着引入唐朝技术,复铸“和同开珎”铜钱改用翻砂法铸造,所铸和同钱称之为“新和同”,其文字规整,外廓窄且整齐,铸工精美,重量、直径与唐开通元宝一致。