中印作为亚洲最大的两个国家,在维护亚洲和平稳定、实现亚洲繁荣振兴方面承担着历史责任和时代使命。印度因其快速发展的国家实力、位于“印太”地缘要冲的地理位置、长期持有的大国雄心,其对海洋安全认知一直受到国际社会的高度关注。透过历史和地缘双重维度,研习印度海洋安全认知的深层逻辑,分析印度对印度洋、中国南海等关键海域的认知变迁历程,理解其国家战略逻辑构思,审视其战略缔造动能与政策进展,明辨其对我国实有和潜在影响,具有重要的现实意义。

印度海洋安全认知发展的深层逻辑

印度的海洋安全认知是國家海洋传统和殖民遗产相结合的产物,其形成受复杂的历史、地理、经济等逻辑的深刻影响。对印度海洋安全认知的来龙去脉进行解剖梳理,有利于我们更好理解和把握印度当前海洋安全认知的深层逻辑及未来趋势。

基于历史逻辑的认知发展。印度学界普遍认为,印度在历史上长期缺乏对海洋安全的认知,属于“海洋盲人”。近代欧洲殖民者用欧式的海洋认知重新建立了印度的海洋认知,给印度带来了“领海”的认知。例如,当葡萄牙从海上侵略南亚次大陆时,印度的莫卧儿王朝却选择固守陆地,从没有想过要组建海军来展示自己的强大,所以也没有发现海洋的重要性。莫卧儿王朝的重大战略失误,为欧洲人借助海洋称霸印度铺下一条坦途。印度前海军参谋长认为,印度长期以来一直自欺欺人地自认为是陆地国家,忽略了繁荣和充满活力的海洋。事实上,印度海洋安全认知在漫长的历史实践与西方殖民统治的冲击下,体现为同时秉持“海洋控制”“自由航行”两种相反观点的矛盾态度。

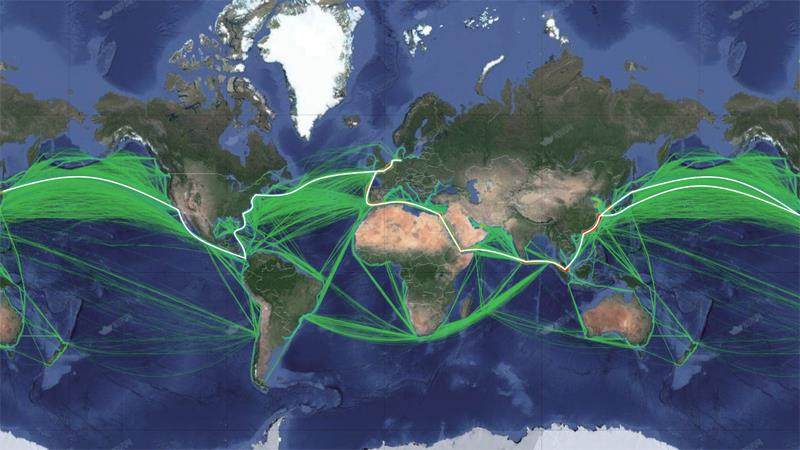

基于地理逻辑的认知发展。印度作为濒海大国有其独特地缘优势:拥有7516.6千米的海岸线;被东面孟加拉湾、西面阿拉伯海包围;地处印度洋腹地,是一条连接欧洲与远东的主要商路。此外,印度洋是世界上惟一被命名为沿岸国的大洋。地理环境把印度与印度洋紧密相连,这对印度的海上安全认知产生了重要影响。印度开国总理尼赫鲁曾于1958年宣称:“这里三面临海,第四面是高山……我们和大海息息相关。不管谁掌握印度洋,都会使印度海上贸易任人宰割,印度独立将不保。”因此印度海权学者认为,假如印度洋已经不是被印度所保护的海洋,那么印度的国家安全是极其危险的。印度自身若没有一个有效、长远的海洋政策,其在国际上的位置就难免要寄人篱下。基于地理逻辑产生的印度海洋安全认知的一大特点为:谁掌握了印度洋,印度自由就听谁的。

基于经济逻辑的认知发展。海权论认为,海洋是用于海上经济与贸易的全球交通媒介,所以海上经贸是海权的核心领域。换句话说,各个国家和民族对海洋安全的认知,其本质皆为了增强自身海上经济与贸易实力,印度也不例外。据统计,印度洋上承载了世界上近1/3的散装货轮运输以及半数以上集装箱货轮运输,其中,石油制品占总运输量的70%。很显然,印度洋是世界海运一条重要航线。印度无疑通过海上贸易收获重大经济利益,这对其海洋安全认知有着潜移默化的深刻影响。值得注意的是,在经济高速增长的今天,印度成为能源需求大国。在印度经济发展所依赖的能源消费中,石油有65%依靠海外进口,越来越多的液态天然气船舶也通过非洲南部海域前往印度,进口煤炭则开始从澳大利亚、南非等国家运入。印度对海上经贸、能源安全等领域的经济逻辑,加强了印度对海洋安全的重视。

印度对印度洋的认知变迁历程

印度政府历次发布的《印度海洋学说》白皮书中,均强调印度洋对于印度是无比重要的,认为若想确保印度的独立与主权,就必须控制印度洋。但在对印度洋的具体认知层面,却在不同时期有所变化。

印度建国初期:侧重与邻国加强协作以弥补权力真空。