新世纪以来,随着印度社会政治、经济、文化的迅猛发展,印度电影也成功打入了国际市场。民族叙事方式与现代影视技术及理念相结合、对普罗大众的人文观照、揭露和批判社会现实问题的同时巧妙地提升了印度的国家形象等等,都是印度电影获得票房和口碑双赢的重要原因。其中,反映女性問题的印度电影备受瞩目,比如《炙热》(2015)展现印度女性捍卫女权的努力,《摔跤吧,爸爸》(2016)、《神秘巨星》(2017)思考的是印度女性如何才能独立自主的问题,《印度合伙人》(2018)、《厕所英雄》(2018)关注的是印度女性难以启齿却迫切需要改善的卫生问题等等。以女性复仇为主题的电影也属此类,如 《未知死亡》(2008)、《无所不能》(2017)和《一个母亲的复仇》(2017)等反映了女性的身体和生命安全等问题。分析这些电影的特点、产生的原因及其意义,有助于人们更加深入地了解印度电影的发展趋势及其可以和好莱坞电影相抗衡的秘密。

以女性复仇为主题的电影及其特点

复仇是印度电影重要的主题之一,《阿育王》(2001)、《巴霍巴利王2》(2018)、《功夫小蝇》(2012)、《未知死亡》《无所不能》和《一个母亲的复仇》等都以复仇为主题,其中,后三部电影的主题集中在女性复仇上。

在以女性复仇为主题的电影中,前两部是男性为女性复仇,后一部是女性为女性复仇。复仇者不同,表现出印度女权运动发展的细微变化:男性为女性复仇,虽然彰显着男性世界对女性态度的转变,即开始维护女性的合法权益,但仍然是以男权意识为主导的“自上而下”的变革,男性的复仇至少有一半都是为了捍卫自己作为男人的尊严;而女性为女性复仇,则是女性自我意识的觉醒标志,是“自下而上”的变革,具有更大的主动性。需要说明的是,在《一个母亲的复仇》中,复仇者并非被害少女的生母,而是后母,“一个后母的身份仍旧让她对少女的遭遇产生强烈的心疼,甚至连少女的生父都无法感同身受,只有她意识到这样痛苦的经历足以毁掉一个女性的一生,午夜梦回时都会被梦魇纠缠。为什么导演要将这个角色的身份设置为一个后母?生母的身份难道不是更能引起人们对母爱的敬畏吗?因为缺少直接血缘关系的感同身受,才能够凸显一个女性对另一个女性的庇护。从更广泛的意义上说,这场复仇不是母亲送给女儿的重生之礼,而是女性对残酷命运的反抗。”后母对女儿的庇护实际上是对女性的庇护,是对印度女性长久以来备受压迫的强烈反抗,这样的安排彰显了印度女性自身的觉醒。

从人物身份来看,三部电影受害的主体都是有一定知识的现代女性,她们独立、自信且有一定的女权意识。《未知死亡》中的女主人公卡尔帕谢蒂(阿辛饰)是一家广告公司的模特,凭借自己的才气和美貌自食其力;《无所不能》里的苏皮利亚(亚米·高塔姆饰)虽然是盲人,但她坚强又乐观,靠弹钢琴养活自己;《一个母亲的复仇》中的女学生出自中产阶级家庭,虽然没了母亲,但继母待她如亲生女儿,父亲对她疼爱有加,她青春美丽、热情奔放而又倔强任性。她们是印度新女性的代表,有一定的社会地位,生活充满希望。这很容易让人产生疑问:为什么导演没有选择社会底层的女性作为主角?一个很重要的原因恐怕是如果生活较为优渥的女性都这么容易遭受残害,那么,那些生活在社会底层的女性的情况就可想而知了。

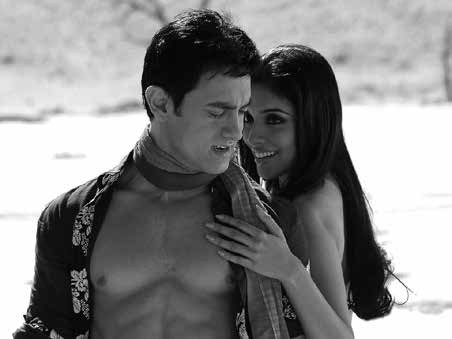

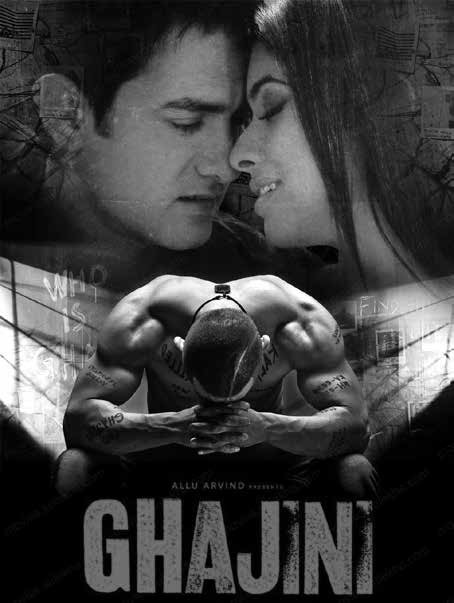

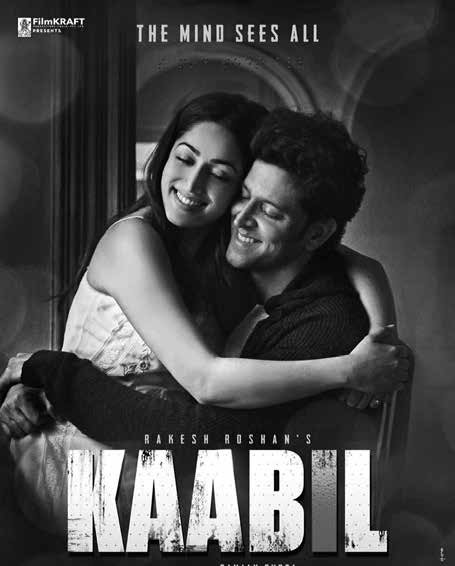

从复仇手段来看,复仇的主体不同,手段各异《:未知死亡》的复仇手段较为原始,主要依靠男主角超强的勇力与敌人正面交锋。主人公桑杰辛哈尼亚(阿米尔·汗饰)原本是印度最大的手机公司——天空之音年轻有为的总裁,具有绅士气质和平易近人的性格,他爱上了美丽、开朗,富有爱心和正义感的广告公司职员卡尔帕谢蒂,本想出差回来表白,却亲眼目睹心爱之人被黑帮杀害,自己也受重伤而失去记忆。尽管只有15分钟的记忆,但他凭着一颗强烈而坚定的复仇之心变身为孤胆英雄。他将敌人的名字文在自己身上,在住所里挂满了敌人的照片和名字以及出没地,并且每次都力争在失去记忆之前将他们杀死。另外两部电影最大的特点是敌我双方力量的悬殊:《无所不能》中的主人公罗汉(赫里尼克·罗斯汉饰)是个盲人,而他的敌人是两个无赖和无赖阿密特背后有权有势的政客哥哥;《一个母亲的复仇》中的主人公戴维琪(希里黛玉饰)是一位生物老师,并且是女性,而她的敌人是四个男青年,其中一个还有犯罪前科,凶残无比。敌我力量如此悬殊,要想战胜敌人,仅凭勇力显然不行。于是,影片赋予复仇者一些“特异功能”:《无所不能》中的罗汉嗅觉灵敏、听觉无敌、感觉功能超强,而且可以惟妙惟肖地模仿他人的声音,他凭借这些优长挑拨两个无赖之间的关系,使他们产生矛盾甚至自相残杀,然后再来个“请君入瓮”:他提前在三个不同的地点设好埋伏,把敌人诱骗过来将其“绳之以法”。《一个母亲的复仇》中,戴维琪虽然身为女性,但是她凭借伟大的母爱、冷静的头脑和生物老师的专长,在私家侦探的协助下让所有罪犯得到了应有的惩罚:和朋友一起阉割了保安使他受到惊吓而意外身亡,用苹果核制作毒药差点毒死其中一个阔少并且嫁祸给他的表弟使其坐牢,最后在警察的鼓励下射杀了最后一名罪犯。两部影片中主人公的复仇手段都有四两拨千斤的巧妙。同时,他们和警察之间的较量和警察的良心拷问作为暗线使得影片充满了深厚的人文关怀。

从结局来看,复仇都以成功告终。《未知死亡》里,被害者的未婚夫虽然仅剩15分钟的记忆,但他依仗惊人的毅力将敌人一一处死;《无所不能》中的盲人配音师罗汉,凭借其“特异功能”将犯罪分子 “绳之以法”;《一个母亲的复仇》中的继母以其过人的胆识和沉着冷静惩治了所有罪犯。复仇的成功是印度电影对普罗大众的一种心理关怀:尽管现实生活中那些欺辱女性的犯罪分子十有八九逍遥法外,但是在电影里他们却无法逃脱人们的惩罚,这就从心理上满足了民众惩治罪犯的愿望。

此类电影产生的原因

从以上分析可见,就影片所反映的内容而言,印度女性似乎特别容易遭受侵害,不是被拐卖,就是被轮奸,要么因为各种原因被杀害。而政府和警察对女性的保护十分薄弱,甚至有纵容罪犯之嫌。最终使罪犯受到惩罚的都是受害者的亲人,而不是警察。为什么在新世纪,印度会出现这样的电影?概而言之,有以下几方面原因:

首先,直接原因是印度社会政策、法律不够健全,女性合法地位得不到有效保障,人们只能通过个人的力量实现复仇的愿望。

2012年的“德里黑公交案”在印度社会各界引发了强烈的抗议,人们开始关注印度女性的身体安全问题,此时人们才发现:“根据相关的统计数据,印度每22分钟就发生一起强奸案,从1971年到2012年,印度国内强奸案的数量增长了8.7倍,印度首都新德里更是被称为强奸之都。”有人分析了印度女性容易被强奸的原因后认为,其中最重要的一点是印度法律对强奸定罪不明确,法庭执法不严格。在印度刑法中,对于强奸犯的判决规定并不是很明确,法庭的自由裁量权很大。“根据当地的刑法,法官给强奸犯的刑罚从7年到终身监禁不等,轮奸犯、强奸孕妇或情节特别严重的,案犯可以判处10年有期徒刑到终身监禁不等的刑罚。但是,相关法律还规定,对所有的强奸案件,法庭如果有所谓的充足和特别的原因,最终给强奸犯的定刑可以低于法律规定的最低刑罚。在很多案件中,案犯也就被判入狱两到三年。”

另外,强奸案件审理的时间过长,印度审理一起强奸案往往要7~9年,累积下来的处于待审理状态的强奸案件不计其数。直到最近几年,印度针对女性犯罪案件的判案率仍然没有得到明显提高。2019年,印度国家罪案纪录科(National Crime Records Bureau)公布了2018年印度针对女性的犯罪案件3,78,277宗,较2017年的3,59,849宗增加了18428宗。其中包括强奸案、家暴等,而这些案件的判案率极低,警察的姑息纵容了罪犯,很多女性惨遭杀害,一些女性被迫自杀。

其次,重要原因是印度社会对强奸犯比较宽容,受害者反遭责难。这首先跟印度的父权价值观传统有关,印度人自古以来就有较为牢固的父权思想,这一思想至今影响着印度人的生活。自印度教形成以后,印度女性几乎到了没有地位的地步。作为印度教经典的两大史诗《摩诃婆罗多》与《罗摩衍那》是印度公民从小的必读书目,两部史诗被改编成童话故事、动画片、影视剧在民众中广泛传播。在这两部史诗中,父权价值观非常突出。以《罗摩衍那》为例:被掳掠的悉多尽管千方百计保全了自己的贞洁,并且她的贞洁得到了火神的证明,但是仍然受到丈夫罗摩的怀疑和百姓的唾弃,即使身怀有孕也难免被遗弃的命运。罗摩在印度文化中有着不可替代的权威性,他对妻子悉多的态度深深影响着印度人的思想。在此文化的熏陶下,整个印度社会,包括几乎所有女性都认同了父权价值观,而印度政府正是这种价值观的维护者,“正如妮维蒂塔·梅农(Nivedita Menon)所言:“在有关强奸、婚姻、妇女的财产权、监护权和儿童监护权的法律中,印度政府显示出自己是父权价值观的保护者。”印度人普遍认为“被欺凌的女子是不洁的”,他们把批判的矛头指向那些遭受凌辱的女性,而不是施害者。在神话中,被掳的悉多投火之后,有火神相助;被遗弃后,有仙人收留;走投无路可以投入大地的怀抱,但在现实生活中,那些遭受凌辱的女性只有死路一条,而这正是被大众所普遍认可的“出路”。就像影片《无所不能》里,被收买的警察嘲笑苏皮利亚,说她编造谎言骗钱,真实地反映了一般印度人对被强暴的受害女性的态度。而绝望的苏皮利亚以死保全自己和丈夫的尊严似乎成了受害女性最好的出路。在《一个母亲的复仇》里,由于被害者当天晚上喝了酒,因此她所有的证词都被认为不可信,在最后的裁決中,法官说:“我们相信即使有成千上万犯罪分子逍遥法外,也不应该有一个无辜的灵魂受到惩罚。”可见,印度法律对犯罪分子是相当宽容的,而对受害者则较为苛刻。

执法不严也助长了社会对强奸犯的容忍。法律对强奸犯的宽容使得很多印度人认为,强奸只是个人蒙羞的问题,不涉及犯罪。这样一来,即使强奸犯被判入狱,出狱后也很容易再找到工作,而不必承受太大的社会和经济压力。而且,人们会习惯性地偏向施暴者,反而对受害女性的道德意识、着装打扮等吹毛求疵,这就使受害者承受更大的压力。例如《一个母亲的复仇》中,被当庭释放的受害少女的同学居然得到学校的允许照常上课,而被强暴的少女则无颜面对老师同学,更加无法和强暴她的同学一起学习。

再次,内在动力是随着经济的发展,印度女性各方面的需求提高,有惩治罪犯的强烈愿望。新世纪以来,印度经济发展迅速,这催生了印度女性自我意识不断觉醒,女权运动层出不穷,女性对自身各方面的需求提高,普通民众也开始意识到男女平等的重要性。在此背景下,人民要求政府制定更加完备的法律法规,保护女性的身体安全和生命安全。受到侵犯的女性不再忍气吞声,而是要求严惩罪犯。当法律无法满足她们的需求时,那些觉醒了的普通人渴望凭借自身的力量惩治罪犯。他们的愿望被电影人捕捉到,并且替他们以电影的方式实现,这给了普罗大众一剂心理安慰的良药。能够深切体会受众的心理,实现他们眼前难以实现的愿望是印度电影在本国备受欢迎的原因之一。

最后,根本原因是印度女性社会地位低下,其基本权益无法得到有效保障。“在印度,整个社会环境中女性的地位普遍处于非常低的状态。通过对汤森路透基金会新闻机构Trust Law 的相关数据,从被调查的100多个国家范围方面来看,印度女性的待遇排名处于最后一位。”

印度女性的社会地位有一个演变史,即第一阶段:吠陀时代(前16世纪—前7世纪),雅利安人进入印度,比较重视女性的教育。女性可以和男性一样接受教育,可以自由恋爱,实行一夫一妻制,女性的结婚年龄为16岁—17岁,女性拥有和男性同等的财产继承权。第二阶段:雅利安人的征战结束,女性地位开始下降。“这一时期形成了影响印度社会至今的种姓制度,男尊女卑的状态开始出现。”女性无法继续接受教育、没有权利选择自己的幸福、只生女儿的女性受到歧视。第三阶段:孔雀王朝时期(前7世纪—前4世纪),即阿育王时期。在佛教的影响下,印度女性的地位有所提升,出现了很多女作家和女诗人,还有女数学家等。第四阶段:孔雀王朝结束之后,印度教逐渐形成,《摩奴法论》从法律层面确认了女性地位的低下。该法论规定,女性不配享有自主权利,不能学习任何知识,不能参加任何形式的祭祀活动,必须承担家庭中的所有劳动,不能生育或生不出儿子的女性可以被丈夫抛弃等等。如其中一条规定,“女子必须幼年从父、成年从夫、夫死从子;女子不得享有自主地位。”在印度教的辐射下,印度妇女到了没有地位的地步。第五阶段:17世纪初,印度成为英国的殖民地,印度妇女的地位每况愈下。这一时期出现了童婚制、妻子殉葬、穆斯林妇女戴面罩出门等等对女性更加不利的社会现象。此时,印度女性开始抗争,反对种种不人道、不尊重女性的制度和风俗,强烈要求英国政府给予女性合法的地位和应有的权利。抗议活动取得成效,1829年,英国殖民统治者废除了童婚制和妻子殉葬制,同时颁布了《寡妇改嫁法》,女性的权益得到一定程度的改善。第六阶段:1947年,印度宣布独立,印度政府出台了一系列有关妇女权益保护的法律,废除了一些不合理的制度,这在一定程度上为女性自我意识的觉醒提供了法律与制度的保障。但是,受到传统观念和社会大环境的影响,这些法律法规并未得到完全的执行与落实,女性被强暴、童婚以及弃婴等恶劣事件层出不穷,女性的社会地位依然没有得到完全的改变。第七阶段:新世纪以来,印度经济飞速发展,印度女性的维权运动此起彼伏,印度政府制定了一系列相关政策和法律法规,女性的社会地位有所提高,接受高等教育的女性日益增多,越来越多的女性走出家庭,参与到社会活动中。但是,尽管“印度宪法赋予妇女平等的公民权利。然而,任何关于印度宪法赋予男女平等公民权的言论即使不在印度女权运动中招致公然的谴责,也会引起许多人的不满:人们有足够多的理由反对这项声明。”在此大背景下,印度女性的身体安全、财产安全甚至生命安全仍然未能得到有效的保障。

综上可见,印度女性的社会地位长期处于十分低下的状态,仅在印度独立后有所改善,但是仍然不尽人意。以女性复仇为主题的电影充分暴露出印度女性的基本权益容易受损,相关法律不够健全、警察腐败等问题。例如电影《未知死亡》中,25名少女被拐卖,女主角救出她们之后,其中两名少女因为指认嫌犯而被杀害,女主角也因此惨遭毒手,嫌犯可以在警局公然威胁受害者而没有得到任何惩罚。《无所不能》中的盲人女主角苏皮利亚被两个无赖欺凌后报警,警察被收买,制造各种意外毁灭有效证据,嫌犯被判无罪后再次侵犯了苏皮利亚,绝望的苏皮利亚自杀身亡。正如她的丈夫所言,“每一个自杀者背后都有一个凶手”——杀死苏皮利亚的不是她自己,而是狂妄的罪犯和腐败的警察。《一个母亲的复仇》中,参加派对的少女被劫走轮奸,虐待后抛入臭水沟,尽管证据确凿,嫌犯仍然被无罪释放。这部电影改编自震惊世界的“德里黑公交案”,在真实案件里,被侵害的女大学生不幸身亡,六个罪犯中的一个由于被认定为未成年(当时17岁)而仅判了三年有期徒刑,一名罪犯在狱中自杀,其他四名罪犯经过印度社会各界人士的种种努力被判处死刑(依据印度现行法律,强奸犯最重判处终生监禁)。就在同一年,印度又相继曝出几起类似的恶性案件,被合称为“公交轮奸案”。“公交轮奸案”引发了印度各界的强烈愤慨,印度妇女、儿童和首都新德里的学生走上街头游行抗议,呼吁政府保障妇女安全。

此类电影出现的意义

电影在印度有着较为深厚的民众基础,在印度本土占有很大比重,它能够以一种百姓喜闻乐见的形式,非常真实地将现实生活中的苦痛和人们的美好愿景呈现出来,“使得民众的情感有了寄托,为大众的精神释放找到了合理的渠道,电影成为大众情感宣泄的最佳窗口”。人们通过电影得偿所愿,至少在心理上得到了些许安慰。

以女性复仇为主题的电影以直观的方式揭露印度社会长期存在的女性安全问题、政府部门的拖沓、警察的腐败无能等现象,并且安排主人公以个人复仇的方式严惩罪犯,给那些备受压抑和委屈的灵魂一剂精神良药,在一定程度上对民众特别是那些有类似遭遇的女性的心灵起到某种抚慰作用。同时,影片将美好的青春、甜蜜的爱情毁灭给人看,巨大的悲剧效果很容易唤醒沉睡的心灵,引起社会各界及普通民众对此类问题的关注与思考,有助于寻找解决问题的办法,推动相关部门制定更加完善的法律法规和政策。

此类电影的出现,还彰显了印度女权运动发展的新阶段。法国在19世纪率先爆发了一场轰轰烈烈的女性主义运动,随之而来的是世界各地相继展开一系列女性主义的斗争,这场斗争最终进化为女权的争夺和妇女身份的解放。“21世纪,印度一改以往的历史文化,围绕男性为中心地位的女性,卸下顺从与卑微的大山,完成对理想的追求与对美好生活的探索。”把女性当作主角是新世纪印度电影的突出特色之一,而以女性复仇为主题的电影展现出印度女权运动发展变化的不同阶段,即由被动和无意识发展到主动地、有意识地捍卫自己作为女性的尊严、维护女性的权益。

结论

进入21世纪,印度女性的社会地位有了明显的提高,表现为知识女性和职业女性越来越多、女权运动蓬勃发展、保护女性权益的组织不断产生并发挥一定的作用等等。但是,由于历史文化的潜流仍在一定程度上支配着人们的思想,印度女性想要真正获得彻底的解放,享有和男性一样平等的权利还有很长的路要走。

新世纪以来,印度电影取得了长足的发展:直面社会问题,新技术、新思想与传统相结合,人文精神日益浓厚等等,这些都使印度电影大放异彩,取得了骄人的成绩。电影可以非常方便地反映社会现实中存在的种种问题,唤醒沉睡的灵魂,推动社会的进步。印度电影将镜头对准普通人的日常生活,将他们的快乐与悲伤、理想与追求、无奈与绝望以及生活愿景等呈现出来,充满了人文观照。印度电影打出的这张“共情牌”,不仅受到本国人民的喜爱,而且也得到了世界人民的认可与尊重。这使得印度电影可以在世界产生较大的影响力,特别是在南亚次大陆和东南亚国家备受欢迎,大有和好莱坞的电影相抗衡之势。