关键词:《大清通礼》;礼书馆;通礼馆;礼学馆

“自古帝王经国治世之典,莫大于礼。”1自西晋《新礼》之后,国家制定并颁行礼典作为君臣庶民礼仪教化的行为规范,成为中国历史的一大特色。清朝统治者也注意到了礼在国家治理与社会管理中的重要作用,在历代礼书与《大清会典》的基础上纂修《大清通礼》,作为清朝礼法之轨式。

关于《大清通礼》的纂修情况,学界虽然取得了一定的研究成果,但尚存诸多问题有待深入挖掘。首先,关于《大清通礼》的纂修机构存在礼书馆与通礼馆两种不同观点,2孰是孰非有待考证。其次,学界对《大清通礼》编次体例的认知局限于现存的《通礼》文本,但该书的编次体例在成书过程中并非一以贯之,其变动原因令人深思。其三,现有研究重点考察乾隆朝《大清通礼》的制定过程,对《通礼》的修订情况缺乏关注。笔者将结合相关档案史料,对上述问题逐一分析。

一、从礼书馆到通礼馆:《大清通礼》纂修机构之变迁

乾隆元年(1736)六月二十三日,乾隆皇帝颁布编修礼书1 的上谕,正式拉开了纂修《大清通礼》的序幕。上谕中系统总结了历代公私礼书及《大清会典》在化民成俗方面的适用缺陷,并对礼书的纂辑做出具体指示:“应萃集历代礼书并本朝《会典》,将冠、婚、喪、祭一切仪制,斟酌损益,汇成一书,务期明白简易,俾士民易守。”2上谕颁布后,礼部随即着手开展修书工作。

对于《大清通礼》的纂修机构,学界存在歧见。林存阳教授认为,《大清通礼》由大清通礼馆纂辑;3而彭孝军则称清廷专门开设礼书馆纂修《大清通礼》。4二者所附的纂辑《通礼》大臣官员职名相同,却对《大清通礼》的纂修机构得出不同结论,不免令人疑惑。结合中国第一历史档案馆所藏档案,笔者认为,以上两种观点皆存在偏颇。实际上,乾隆朝《大清通礼》的纂修经过了礼书馆纂辑与通礼馆重订两个阶段。

乾隆二十一年(1756),《大清通礼》纂修完竣。大学士兼管吏部事务傅恒等人在会议礼部请求议叙《大清通礼》修书人员的题本中,对《通礼》的纂修过程述之甚详。兹摘录于下:

准礼部通礼馆咨称:恭照乾隆二年礼部钦奉上谕开馆纂辑《大清通礼》,于乾隆十年告竣,共计《通礼》三十三卷附以《通例》十七卷,进呈奏明,交内翻书房翻译,武英殿刊刻。嗣因乐章章名有经乐部更定,又书内引用典礼不合及仪节内有与见行不同者,经臣等奏准,重加校正。十二年二月奉圣谕:《通礼》一书俟礼部《会典》进呈之日,随同呈览,钦此……今计纂就吉、嘉、军、宾等五礼,共五十卷,节次随同《会典》进呈,业经完竣。臣等见在缮写全书以备进呈。谨案乾隆十年书成,荷蒙皇上命名、锡序,以光盛典。今是书既经重订,将原赐序文进呈,或仍用原序,或载锡宸翰之处,伏候命下。臣等同原奉上谕,冠诸篇首,恭呈御览。请交内翻书房翻译,武英殿刊刻,以便颁行。

由该史料可知,在高宗上谕颁布的次年,礼部即奉旨开馆纂辑《大清通礼》。该书于乾隆十年(1745)告竣,由乾隆皇帝赐名、赐序,并交与内翻书房翻译,武英殿刊刻。但是,因为乐章章名需经乐部更定、书内引用典礼不合,以及一些仪节与现行规范不同的缘故,该书并未立即刊刻颁行,而是经礼部奏准之后,重加校正,至乾隆二十一年告成。如果仅就这份题本的题名及内容来看,由礼部通礼馆奉旨纂辑《大清通礼》,事毕后,也是通礼馆提出议叙相关官员。如此看来,通礼馆应当是《大清通礼》的制定机构。但若结合其它史料,《大清通礼》的纂修机构实可进一步探讨。

乾隆十年七月,大学士兼管吏部尚书事张廷玉在议叙礼书馆效力官员的题本中记录了礼部纂辑礼书的经过。“礼书馆具奏内开:伏查乾隆二年八月内,臣部遵旨开馆纂辑礼书,随经陆续纂就吉、凶、军、宾、嘉五礼并《通例》共五十卷,业已进呈完毕,经臣等奏准,奉旨交武英殿刊刻颁行在案。”6对比傅恒题本中所称“乾隆二年,礼部钦奉上谕开馆纂辑《大清通礼》,于乾隆十年告竣……”7可见张廷玉这份题本中所提到的礼部于乾隆二年(1737)八月奉旨开馆纂修的礼书就是后来的《大清通礼》。但是,据张廷玉所称,礼部礼书馆是当时礼书的纂修机构,而非傅恒题本中提到的通礼馆。《大清通礼》的纂修机构究竟为何?

乾隆五年(1740)闰六月,兵科掌印给事中吴元安曾奏请将现修礼书中民间日用之礼先行辑出,每年与时宪书一并颁发。1奏折中直接引述了《大清通礼》卷首收录的高宗诏修礼书的上谕,可见吴元安所说的现修礼书即为《大清通礼》。同年七月,鄂尔泰等人对吴元安的建议做出答复时谈到了纂修礼书的工作进程,“礼臣于开馆之后,先资载籍以稽于古,复取文案以参于今,后又覆准原任佥都御史陶正靖条奏,传令直省在京官员并候补、候选人等,各将该籍地方民风土俗灼见悖礼伤化者,据实开送,以凭集议”。

文中虽然没有直接指明礼臣所开之馆的名称,但是提到了陶正靖的建议。陶正靖在《考祀典正礼俗疏》中表达了其于礼书馆效力行走一事,“窃臣于上年七月,奉旨兼礼书馆行走。臣分修祭礼,已次第具稿交送部臣”。并针对正俗一条,提出“请敕该部通行各衙门,传知属员并候选进士、举贡,凡本处习俗悖理伤财之事,许据实开送到馆,部臣纂修官会同商酌”。3与前引鄂尔泰的表述相吻合。可见,当时《大清通礼》的制定工作系由礼书馆负责。

然而,礼书馆修书工作只维持到乾隆十年。根据张廷玉题本,乾隆十年五月,礼书馆书成议叙在馆效力官员的请求已经被乾隆皇帝批准,这标志着当时礼书馆的修书使命已经完成。受史料所限,礼书馆纂修、提调、收掌各官难以考证。但从张廷玉题本中所列誊录、供事名单来看,在礼书馆供职的一等汉誊录任麟书、陈令言、郑㪱,一等汉誊录、翻译卢焜,一等供事甘时敏、张际熙等人,4与《大清通礼》书中所载并不相同。礼书馆分修祭礼的陶正靖也不在《大清通礼》纂辑官员职名之中。由此可见,最终版本《大清通礼》所记载的纂修人员与礼书馆修书人员已是两套人马。礼书馆在乾隆十年书成议叙后,事毕则撤,并没有再负责后续重订工作。

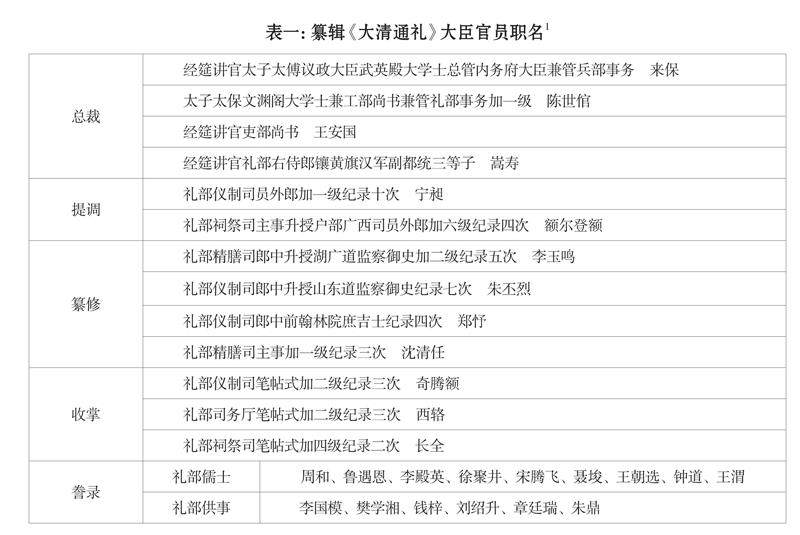

礼书馆撤馆后,礼部重新开设通礼馆对礼书馆所修之礼书重加校正。根据《钦定大清通礼》所附纂修官员职名来看,新成立的通礼馆由来保、陈世倌、王安国、嵩寿4人担任总裁。提调、纂修、收掌及誊录人员皆由礼部满汉司员、笔帖式及儒士、书吏内选派。通礼馆人员构成如下表一。

此外,按照清代修书机构命名的惯例,通礼馆也应当是礼书被赐名为《大清通礼》之后才诞生的机构。而按照傅恒表述,该书于乾隆十年书成后才蒙皇上命名、赐序。综合傅恒及张廷玉的题本,通礼馆的设立时间应该在乾隆十年七月吏部议叙礼书馆效力各官之后,乾隆十二年(1747)二月奉旨《通礼》随同《会典》进呈之前。

综上,乾隆朝《大清通礼》的纂修由礼部礼书馆与通礼馆接续完成。乾隆二年八月,礼部钦奉上谕开设礼书馆负责礼书的纂修工作,乾隆十年纂修完竣。但该书未及颁布,便由礼部奏请,重加校正。由于礼书馆事毕撤馆,礼部成立通礼馆重订《大清通礼》,至乾隆二十一年告成。

二、从鉴古宜今到合于今制:《大清通礼》编纂体例之厘定

纂修《通礼》,发凡起例尤为重要。乾隆元年颁发编修礼书的上谕后,礼部曾会同总理事务王大臣酌拟条例六则,具体规划这部礼书的编纂体例。其内容如下:

其一,以风化之原,始乎朝廷,达乎里巷。本朝制作隆盛,礼教详明,宜悉遵《会典》兼查取各衙门案卷敬谨编录,掌之有司。其臣民以下之制,别为卷帙,以便颁行。

其一,以冠婚丧祭人道之大端,至宫室车服及一切往来之礼,织悉烦多,俱宜一并厘正。今拟以吉、凶、军、宾、嘉五礼为纲,钜细条目,次第类从。

其一,以编次体例先举现定章程为本文,次详其揖让升降为仪节,又次为考证,又次为正俗。

其一,以臣民以下章程固不容踰,而满汉仪节不能尽同,宜举其大凡,示之模范。

其一,以考证一条推本三礼经传、历代典章及先儒说礼之文,撮其精要,删其繁冗,以示鉴古宜今之意。

其一,以五方风气各殊,民生异俗,惟是淫靡积习,悖礼伤化,有必不容不革者,正俗一条,详切分疏,严为防范。

从上述条例可以获知,礼部规划的这部礼书在结构形式上仍然延续了歷代相承的礼典传统,以吉、凶、军、宾、嘉五礼为纲,对相关条文进行分类编辑。