关键词:汉代;后妃;《置吏律》;政治秩序

西周时期,国家架构在系于血缘的宗族组织上,宗法身份即政治身份。通过婚姻等方式,周天子及诸侯妻妾走进丈夫所在的宗族,并获得相应的宗法、政治身份。西周以降,宗法崩颓,中国开始向帝制时代迈进。宗法身份的权威性、有效性,被局限在家庭、家族中。作为大一统帝国第一家庭的女性成员,君王妻妾如何重新获得政治身份,需要获得怎样的政治身份,成为建立帝制必须回答的问题。秦国祚短促,帝制建设未及展开。上述问题,便留给了继立的汉。

学人对汉代后妃的关注从未止歇,1部分学者也注意到后妃建制与帝国政治诉求之间的密切联系,指出汉代的嫔妃等级与爵秩体系存在着某种对应关系。1不过,现有成果多关注后妃建制的实践,对儒家经典文献的相关设计,及其与汉代后妃建制的互动情况着墨较少,上述几问也并未得到充分回应。

一、制造“汉家”新传统:王莽秉政时期的两场聘后礼

西汉平帝即位后,王莽成为汉家权柄的实际掌控者。王莽秉政时期,举行过两场聘后礼典,一场是公元4年平帝聘娶王莽之女为皇后,另一场是公元23年王莽聘娶杜陵史氏女为皇后。两场礼典均由王莽主导,却展示出两种迥然不同的后妃建制。《汉书·外戚传》云:

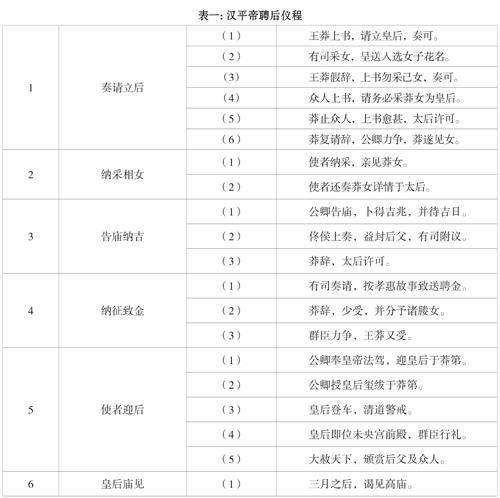

遣长乐少府夏侯藩、宗正刘宏、少府宗伯凤、尚书令平晏纳采,太师光、大司徒马宫、大司空甄丰、左将军孙建、执金吾尹赏、行太常事太中大夫刘歆及太卜、太史令以下四十九人,赐皮弁素绩,以礼杂卜筮,太牢祠宗庙,待吉月日。明年春,遣大司徒宫、大司空丰、左将军建、右将军甄邯、光禄大夫歆奉乘舆法驾,迎皇后于安汉公第。宫、丰、歆授皇后玺绂,登车称警跸,便时上林延寿门,入未央宫前殿。群臣就位行礼,大赦天下。益封父安汉公地满百里,赐迎皇后及行礼者,自三公以下至驺宰执事长乐、未央宫、安汉公第者,皆增秩,赐金帛各有差。皇后立三月,以礼见高庙。

《汉书·王莽传》云:

莽既尊重,欲以女配帝为皇后……太后遣长乐少府、宗正、尚书令纳采见女,还奏言:“公女渐渍德化,有窈窕之容,宜承大序,奉祭祀。”有诏遣大司徒、大司空策告宗庙,杂加卜筮……有司奏:“故事,聘皇后黄金二万斤,为钱二万万。”莽深辞让,受四千万,而以其三千三百万予十一媵家。

以上两则材料,反映了平帝聘后的全过程。整个仪程大概分为6个部分(参见下页表一)。需要注意的是《王莽传》提到的“十一媵家”。《仪礼·士婚礼》郑玄注云:“媵,送也。”4所谓“十一媵家”,指与莽女同时嫁予平帝的11位女性。也就是说,平帝此次一共聘娶12位女性,王莽女为皇后,其余11人是排位不同、名号各异的嫔妃。

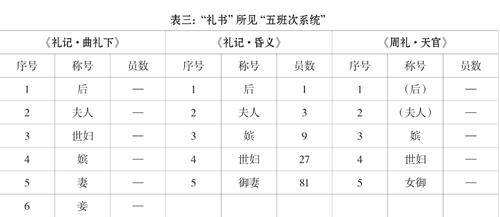

《王莽传》又云:“进所征天下淑女杜陵史氏女为皇后……莽亲迎于前殿两阶前,成同牢之礼于上西堂。备和嫔、美御、和人三,位视公;嫔人九,视卿;美人二十七,视大夫;御人八十一,视元士。凡百二十人,皆佩印韨,执弓韣。”5与平帝一聘十二女不同,王莽此次聘娶女性121位,其中皇后1人,嫔妃4等共120人,嫔妃等级、每级人数,与公、卿、大夫、元士对应严整。

王莽之前,汉家施行过两种后妃建制。一是武帝以前的皇后、夫人、美人、良人、八子、七子、长使、少使,6这种建制承秦而来。

《二年律令·置吏律》云:

诸侯王得置姬八子、孺子、良人。(简221)

彻侯得置孺子、良人。(简222)

汉初的律令体系将诸侯置妾一项归入《置吏律》,表明八子、良人等具有妾、吏两重身份。汉初诸侯国效仿中央制度,据此,汉帝嫔妃应该也于此时具备了妾、吏双重身份,但嫔妃等级是否对应明确秩级、被正式纳入帝国的禄秩序列,我们不得而知。

另一是武、元改革后的皇后、昭仪、婕妤等。这一建制通过增删汉初后妃建制的称号、等级建立,嫔妃等级对应位、爵、秩系统中的部分等级,1汉帝妾群在帝国的政治身份序列中获得明确位置。

王莽以儒家经典为底本,志在为心中的理想帝国建构一套天子制度。以上两场聘后礼典,一改往昔,涤荡秦制,试图从后妃建制入手,探索“天子之制”该有的模样。那么,两场聘后礼典展示的两种后妃建制,又从何而来?

二、實践、重构与想象:儒家经典文献中的两种后妃建制

检视先秦秦汉时期的儒家经典文献,我们发现两种比较典型后妃建制:一种集中见于《春秋》经、传,本文称其为“姪娣媵系统”;另一种集中见于“三礼”文献,本文称之为“五班次系统”。

1. 姪娣媵系统

什么是“姪娣媵”?《公羊传·庄公十九年》云:“姪者何?兄之子也。娣者何?弟也。”1《仪礼·士婚礼》郑玄注云:“媵,送也。”2所谓“姪娣媵”,是指女子出嫁时,兄长之女及同父妹需与之偕行,共嫁一夫。“姪娣媵”是西周、春秋时期贵族男女婚姻的主要形式。

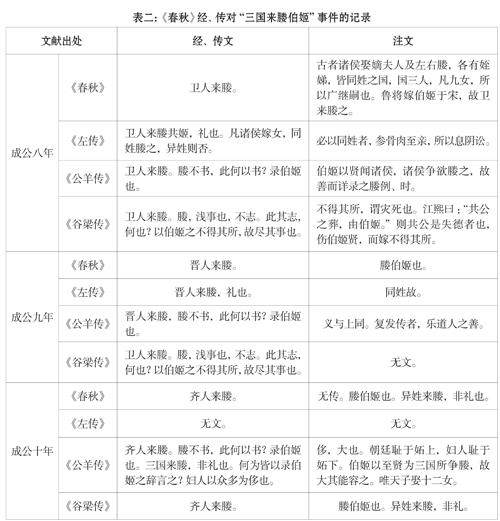

儒家经典对“姪娣媵”比较系统的记载,首见于《春秋》经、传(参阅表二)。伯姬是鲁宣公之女、宋共公之妻。《春秋》经、传记录了伯姬将嫁于宋共公,卫、晋、齐三国遣女来媵的历史事实。据表二,诸侯聘娶嫡夫人时,媵有三大原则:(1)姪娣为媵;(2)同姓相媵;(3)两国来媵。依上述原则,鲁伯姬出嫁时,她的姪、娣,卫女及其姪、娣,晋女及其姪、娣,一行共计九女,需同时嫁往宋国,此即《公羊传·庄公十九年》所谓的“诸侯一聘九女”

班固在《白虎通义》中提出,天子聘娶王后也当如此。2何休却认为,一聘十二女、三国来媵,才是天子聘后的规制。3追究两说所本,《毛诗礼征》云:“《保乾图》云‘天子取十二女’,何休注《公羊传》用之。《王度记》曰‘天子一娶九女’,《白虎通义》从之。”4《王度记》是《逸礼》中的一篇,《保乾图》是《春秋纬》的一种。班固“九女说”本于《逸礼》。《逸礼》又称《礼古经》,属古文经。

《白虎通义·嫁娶》云:

天子、诸侯一娶九女者何?重国广继嗣也。九者何?法地有九州,承天之施,无所不生也。一娶九女,亦足以承君之施也。九而无子,百亦无益也。《王度记》曰:“天子、诸侯一娶九女。”或曰:天子娶十二女,法天有十二月,万物必生也。

我们看到,《白虎通义》虽然赞同《王度记》所说,却仍将“天子娶十二女”列于文末,以备异闻。对两说的阐释,更如出一辙。不论“法地有九州”,还是“法天有十二月”,都是从“天人关系”的角度,强调效法自然对帝国政治的重要性。

何休“十二女说”源出《春秋纬》,持类似看法的还有郑玄、蔡邕等人。《礼记·檀弓》郑注云:“至舜不告而取,不立正妃,但三妃而已,谓之三夫人……夏后氏增以三三而九,合十二人。《春秋说》云‘天子取十二’,即夏制也。”7

又蔡邕《独断·天子后立六宫之别名》云:

三夫人:帝喾有四妃,以象后妃四星,其一明者为正妃,三者为次妃也。九嫔:夏后氏增以三三而九,合十二人。《春秋》“天子取十二”,夏制也……天子一取十二女,象十二月,三夫人、九嫔。诸侯一取九女,象九州,一妻八妾。8

郑玄、蔡邕认为“天子取十二”是夏制。我们注意到,郑、蔡文中的“天子取十二”,分别

出自《春秋说》和《春秋》,两者都是《春秋说题辞》一书的简称。与《保乾图》一样,《春秋说题辞》也是《春秋纬》的一种。是以何、郑、蔡之“十二女说”,皆出于《春秋纬》。

另外,董仲舒《春秋繁露·爵国》篇有“天

子立一后、一世夫人、中左右夫人、四姬、三良人”之语。9孙诒让以为,董说“似即《春秋说》十二女之义。彼中左右夫人,似即三夫人,然又有世夫人及姬、良人等,尤与礼不合,必非周制也”。