关键词:端方;人形棺;拓片

2005年在国家博物馆端门库房发现了一批埃及文物及文物复制品,包括40多块古埃及石碑复制品和3具人形彩绘木棺。北京大学埃及学专家颜海英教授对这批文物进行了系统的考证,并结合国家图书馆所藏古埃及石刻拓片,证明它们原为清末端方所收藏。她认为3具人形棺中损坏较为严重的一件为真品,其他两件为复制品。1端方是晚清第一位收藏古埃及文物的国人,同时代人对其收藏有很多记载和描述,但没有提及这些人形棺。人形木棺现存于国家博物馆库房,石碑原件在北京大学赛克勒博物馆,复制品在国家博物馆库房。

日前,笔者在民国时期有正书局刊发的端方著《埃及五千年古刻》一书中发现了一件与该棺椁相似的拓片,2同时还在国家图书馆馆藏中发现了3件与人形棺类似的拓片,后者为端方所藏,题记中端方称之为“石人”。其中一件为“石人”完整拓片,另两件为其胸前铭文的单拓;单拓在《埃及五千年古刻》也有收录。经过研究初步判定,这两组拓片中的图像为埃及人形棺。

端方(1861—1911),清代重臣,也是当时著名的收藏家、国内收藏埃及文物第一人,在金石收藏、鉴赏、研究等方面造诣颇高。端方收藏埃及文物始于1906年。清政府曾派戴鸿慈、端方为首的五大臣出洋考察。归国途中,他们在开罗停留一日,端方购买了一批古埃及文物。3这些文物远渡重洋来到中国后,端方用中国金石学的方法进行了拓印、复制并留下了大量相关图像资料。由于清朝灭亡及民国初年战乱等原因,这批文物中的一部分一直尘封,直到2005年才被重新发现。目前,这些文物主要收藏在北京大学赛克勒博物馆、国家博物馆、国家图书馆等机构。其中端方收购的9块原石碑(4块埃及文的、5块拉丁文的)藏于北京大学塞克勒博物馆;40多块古埃及石碑复制品和3具人形木乃伊木棺藏于国家博物馆;60件拓片藏于国家图书馆。

2021年,颜海英教授出版《中国收藏的古埃及文物》一书,对端方收藏古埃及石碑原委做过系统梳理和研究,但未提及3件古埃及“棺椁”拓片,这些棺椁拓片也不见于前人的研究。

古埃及人形棺椁自中王国时期(约前2040—前1640)开始出现,但数量很少,到新王国时期(约前1550—前1070)才普遍使用。2目前本文所论的两件人形棺是我国仅见的同类收藏,弥足珍贵。有鉴于此,本文将从这些拓片入手,结合埃及史,从造型、装饰、铭文等方面进行解读与比较研究,进一步论证其与端方藏埃及文物的关系、学术研究价值,以及金石学对埃及学研究的贡献。

一、端方藏埃及“人形棺”拓片

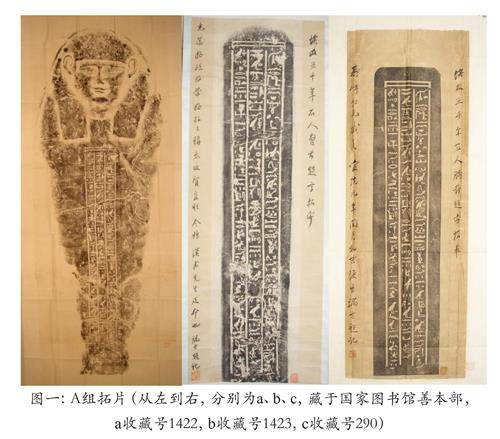

目前笔者所见有关端方藏埃及“人形棺”拓片共5幅,其中3幅为国家图书馆藏古埃及石刻拓片;两幅出自《埃及五千年石刻》中。现将这5幅拓片按照出处分为A、B两组(见图一、图二)。

A组:a拓片,竖幅,画心为一具木乃伊像,上半部分呈圆卵形,头部较大,长假发,五官清晰,元宝形两耳略高于眉眼,双眼炯炯有神;下半身较为平滑,除胸前刻有一长方形铭文框,其他部分未见装饰。铭文框文字均分3列,排布整齐。从铭文中可以读出主人的名字为“sn Hm awy”,是位女性的名字;铭文的内容为太阳神赞美诗。画心右下角有一方钤方形白文印,文为:“北京图书馆藏”。

b拓片,竖幅,画心为木乃伊像胸前铭文。画面中有端方题记,右边为:“埃及五千年石人胸前题字拓寄”;左边为:“光第侄孙,好学侄孙之称太近质直,从令叔汉甫先生疋命也。端方题记”;画心右下角有一方钤方形朱文印,文为:“匋齋藏埃及五千年古刻”。左下角有两方钤方形印,左边为白文印,文为:“端方之印”;右边为朱文印,文为:“北京图书馆藏”。

c拓片,竖幅,画心与b拓片大小基本一致,内容也相同。主要区别在b为原拓片,c为端方再创作的作品。画面两边有端方题记,右为:“埃及五千年石人胸前题字拓奉”;左为:“寿峰仁兄藏之宣统元年闰月初吉浭阳端方题记”。两侧下方有两方钤方形印,右边为朱文印,文为:“匋斋藏埃及五千年古刻”;左边为白方印,文为:“端方之印”。

B组:a拓片,画心为一具人形棺盖的正、反两面,尺寸不详。右边为棺盖正面,画面内容为方形基座上立一木乃伊像,基座为长方体,高与宽比大约为1/2,基座中间位置有一行文字,具体内容因图像模糊不详;上部木乃伊人像装饰华丽,造型流畅,体面感较强,通体饰有图案,部分图案模糊。最为特别的是木乃伊头戴又长又厚的假发,呈倒U形状,包裹着脸部与颈部,叠压在身体上。脸部轮廓和五官较为清晰和精致,脸型呈卵形,浓眉大眼,双耳较大。肩膀宽而厚,明显宽于头部与身体下半部,胸部呈圆弧形,刻画有宽大而华丽的半圆形胸饰,纹饰主要由三角纹、圆圈纹、菱形纹等组成。下半身双腿轮廓清晰,中间有铭文框,均分为8列,文字排布整齐有序,但由于拓片的质量不高,只有部分文字能识别。铭文框下有两个方形图案,分别由长方形和豺狼类动物构成,呈倒置状,应该为神龛。木乃伊像底部与基座之间有一定的厚度。左边为棺盖反面,棺板较厚,棺内有一名头顶圆形的站立人像,头戴长假发,侧脸,双臂下垂,双手倒握一件物品。下半身图像模糊。

b拓片,与A组b拓片为同一幅,画面中标有尺寸:“宽五寸,高三尺三寸半”。

从以上拓片的题记、印章、刊发机构等方面考证,出处明确,可以断定出自端方之手。同时,A组b拓片和B组b拓片为同一内容,属“石人”胸部铭文。从B组b拓片所标注的尺寸来推算,A组a拓片中“石人”的尺寸大概为:最宽处1尺半(45厘米)左右,最窄处8寸(25厘米)左右,高6尺(200厘米)左右。

二、端方藏埃及“人形棺”拓片考

古埃及的人形棺椁最早出现于第十二王朝(前1976—前1794/3),最初是作为内棺套放在长方形的外棺之中。从新王国时期开始,人形棺成为独立的棺椁,木制的通常有繁琐的图案装饰,以《亡灵书》的内容为主,其中包括有张开双翼的女神形象;石制的则相对简洁,只有数行简短的自传或祷文。前7世纪初开始,人形棺的底部开始有长方形的基座,表现站立木乃伊的形象,棺的内部是努特(Nut)或哈托尔(Hathor)的形象,或是《亡灵书》(Book of the Dead)的内容。第二十六王朝(前672—前526)是埃及文化与艺术领域复古潮流行的时期,石制的人形棺回归新王国时期的样式;不同之处在于,有了雕刻的基座,而且棺盖部分更深,石棺的底部只是起支撑作用。上文中的两组拓片中的形象在古埃及棺椁图像中较为常见,尤其是A组“石人”属于典型的第二十六王朝石棺遗存,B组a拓片棺椁属典型的托勒密时期(Ptolemaic Dynasty,前305—前30)风格。